Wissenschaftliche Mitarbeiterin

DAS REHAPORTAL

Wie erfolgreich eine orthopädische Rehabilitation verläuft, zeigt sich aus Sicht der Patient:innen vor allem an den spürbaren Veränderungen ihrer Beschwerden und Lebensqualität, also an der erreichten Ergebnisqualität. Um diese nachvollziehbar zu erfassen, setzt DAS REHAPORTAL auf Patient Reported Outcome Measures (PROMs)

.

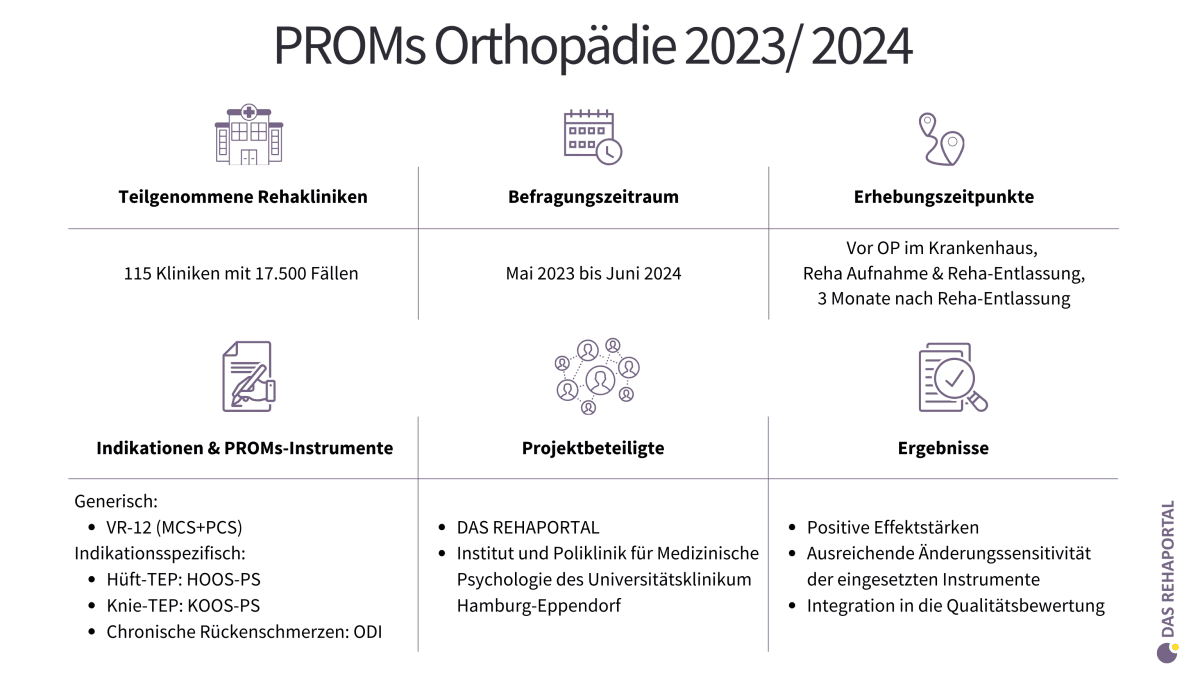

Auf dieser Seite finden Sie die zentralen Ergebnisse der PROMs-Erhebung 2023/2024. Sie zeigen, wie sich der Gesundheitszustand von Patient:innen mit Hüftgelenkersatz, Kniegelenkersatz sowie chronischem Rückenschmerz nach der Rehabilitation verändert hat. Zudem erfahren Sie, welche Instrumente eingesetzt wurden, wie die Datenerhebung ablief und wie die Ergebnisse sowohl beobachtet als auch empirisch ausgewertet wurden. Auch der Vergleich mit der vorherigen Pilotstudie, der aus den Daten berechnete Vergleichsindex sowie die Integration der Resultate in das REHAPORTAL werden dargestellt.

Mit über 100 teilnehmenden Rehaeinrichtungen und mehr als 17.500 ausgewerteten Fällen gehört die PROMs-Erhebung 2023-2024 zu den größten Datenerhebungen dieser Art in Deutschland. Die Ergebnisse liefern die Grundlage, um den Erfolg orthopädischer Rehabilitation aus Patientensicht zu bewerten und Rehaeinrichtungen vergleichbar darzustellen.

Zur Erhebung der Ergebnisqualität kamen in ambulanten und stationären Rehaeinrichtungen standardisierte PROMs in drei orthopädischen Hauptindikationen zum Einsatz:

In die Erhebung wurden Patient:innen eingeschlossen, die nach einer Hüftoperation mit Implantation einer Endoprothese eine Anschlussheilbehandlung (AHB) in einer Rehaeinrichtung durchliefen. Die Zuordnung zur Indikation erfolgte in der Regel anhand der dokumentierten Hüftendoprothese, beispielsweise im Rahmen einer primären Arthrose oder nach Frakturversorgung.

Eingeschlossen wurden Patient:innen nach einer Kniegelenksoperation mit Endoprothese im Rahmen einer Anschlussheilbehandlung (AHB). Die zugrunde liegenden Diagnosen waren meist eine fortgeschrittene Gonarthrose oder eine gelenkersetzende Operation nach Unfallfolgen oder degenerativen Veränderungen.

Es konnten sowohl Patient:innen mit Rückenschmerzen im Rahmen einer AHB als auch Heilverfahren (HV) eingeschlossen werden. Typische zugrunde liegende Diagnosen waren u. a. Bandscheibenschäden mit Nervenwurzelbeteiligung, Lumbago mit Ischialgie, unspezifische Kreuzschmerzen oder chronisches Schmerzsyndrom der LWS. Die Zuordnung erfolgte anhand häufig verwendeter ICD-Codes wie M51.1, M54.4 oder M54.5.

Die Auswahl der eingesetzten Patient Reported Outcome Measures (PROMs) orientierte sich an den Empfehlungen des International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) und basiert auf international anerkannten Standards. In der Erhebung wurden sowohl indikationsspezifische (HOOS-PS, KOOS-PS, ODI) als auch ein generisches (VR-12) Instrument genutzt, um die unterschiedlichen Dimensionen eines Behandlungserfolgs aus Sicht der Patient:innen differenziert abzubilden:

| Indikation | Indikationspezifisches Instrument | Generisches Instrument |

|---|---|---|

| Hüft-TEP | HOOS-PS | VR-12 (PCS + MCS) |

| Knie-TEP | KOOS-PS | VR-12 (PCS + MCS) |

| Chronischer Rückenschmerz | ODI | VR-12 (PCS + MCS) |

HOOS-PS: Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score Kurzform (Davis, Perruccio, Canizares et al., 2008): Die Kurzform des HOOS (Nilsdotter, Lohmander, Klässbo & Roos, 2003) erfasst mit 5 likert-skalierten Items die physische Funktionsfähigkeit von Patient:innen mit Hüftgelenksarthrose über die Einschätzung von hüftbezogenen Schwierigkeiten bei unterschiedlichen Aktivitäten.

KOOS-PS: Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score Kurzform (Perruccio, Lohmander, Canizares et al., 2008): Der KOOS-PS misst die physische Funktionsfähigkeit von Patient:innen mit Osteoarthritis des Knies anhand von 7 likert-skalierten Items, die die Schwierigkeiten bei verschiedenen körperlichen Aktivitäten erfragen, und basiert auf dem KOOS (Roos, Roos, Lohmander, Ekdahl, Beynnon, 1998).

Beide Instrumente erfassen auf Likert-Skalen die körperliche Funktionsfähigkeit und werden als raschskalierte Summenscores interpretiert (0 = starke Einschränkungen, 100 = keine Einschränkungen).

ODI: Oswestry Disability Index (Fairbank & Pynsent, 2000): Patient:innen mit chronischen Rückenschmerzen bewerten anhand von 10 Likert-Items die Schmerzbelastung im Alltag. Aus den Antworten wird ein Summenscore berechnet und auf eine Prozentskala übertragen: 0 % steht für maximale Funktionsfähigkeit, 100 % für stärkste Einschränkungen. Sinkt der Score im Rehabilitationsverlauf, deutet dies auf eine Verbesserung hin. Um die Richtung der Ergebnisse an VR-12 und andere Indikationen anzupassen, wurden die Effektstärken des ODI für die Darstellung negiert – positive Werte stehen somit durchgängig für eine Funktionsverbesserung.

VR-12: Im Gegensatz zu den krankheitsspezifischen Instrumenten HOOS-PS, KOOS-PS und ODI misst der VR-12 indikationsübergreifend die allgemeine Lebensqualität. Weitere Informationen zum VR-12 .

Zusätzlich zu den PROMs wurden soziodemografische und (sozial-)medizinische Angabe erhoben, die für die spätere Risikoadjustierung genutzt wurden.

Die Erhebung wurde in allen Rehakliniken mit dem Fachbereich Orthopädie durchgeführt, die Mitglied im REHAPORTAL sind. Teilnahmevoraussetzung war das Erreichen von mindestens 50 vollständigen Fällen je Indikation und Einrichtung. Der Erhebungszeitraum umfasste den Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 30.06.2024. Die Datenerhebung konnte wahlweise digital oder im Paper/Pencil-Verfahren erfolgen.

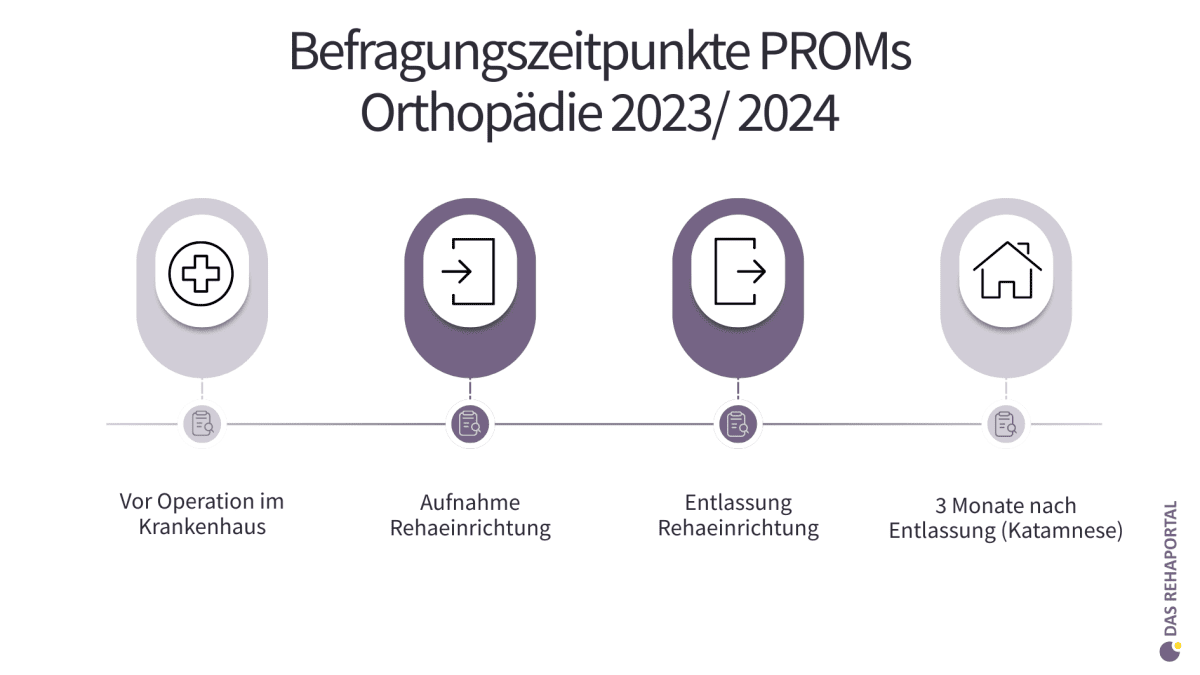

Die Befragung der Patient:innen erfolgte je nach Einrichtung und Möglichkeit zu folgenden Zeitpunkten:

Nach Abschluss der Datenvalidierung standen rund 17.500 vollständige Fälle für die Analyse zur Verfügung.

Einrichtungen desselben Einrichtungsverbunds mit zu geringen Fallzahlen wurden zu Clustern zusammengefasst und innerhalb dieser gemeinsam bewertet.

Warum DAS REHAPORTAL Patient Reported Outcome Measures (PROMs) nutzt, wie sie in der Qualitätsbewertung eingesetzt werden und in welchen Fachbereichen sie neben der Orthopädie Anwendung finden, erfahren Sie auf unserer Informationsseite: PROMs im REHAPORTAL

Mehr erfahrenDie beobachteten Ergebnisse beschreiben die reinen Veränderungen des Gesundheitszustands zwischen Aufnahme (T1) und Entlassung (T2), ohne Berücksichtigung patientenbezogener Unterschiede. Über alle drei Indikationen hinweg zeigen sich deutliche Verbesserungen, sowohl in den krankheitsspezifischen Funktionsmaßen als auch in der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Die Werte werden als Effektstärken nach Cohen’s dᶻ ausgewiesen und belegen, dass die eingesetzten Instrumente änderungssensitiv sind und die therapeutischen Effekte der Rehabilitation gut erfassen.

Hüft-TEP

| Instrument | Mittelwert | Minimum | Maximum |

|---|---|---|---|

| HOOS-PS | 0.89 | 0.35 | 1.37 |

| VR-12 PCS | 0.85 | 0.43 | 2.42 |

| VR-12 MCS | 0.55 | 0.08 | 1.01 |

Knie-TEP

| Instrument | Mittelwert | Minimum | Maximum |

|---|---|---|---|

| KOOS-PS | 0.93 | 0.47 | 2.42 |

| VR-12 PCS | 0.80 | 0.48 | 2.11 |

| VR-12 MCS | 0.46 | -0.07 | 0.83 |

Chronischer Rückenschmerz

| Instrument | Mittelwert | Minimum | Maximum |

|---|---|---|---|

| ODI | 0.69 | 0.41 | 1.50 |

| VR-12 PCS | 0.62 | 0.32 | 1.28 |

| VR-12 MCS | 0.53 | 0.10 | 1.06 |

Hinweis:

In einzelnen Fällen können auch bei den unadjustierten Werten leichte negative Effektstärken auftreten. Diese weisen darauf hin, dass die Veränderungen bei manchen Patient:innen im Vergleich zu ihrem Ausgangswert kaum oder nicht messbar positiv waren. Solche Werte treten vereinzelt auf und sind methodisch möglich, spiegeln jedoch nicht den Gesamteffekt der Rehabilitation wider.

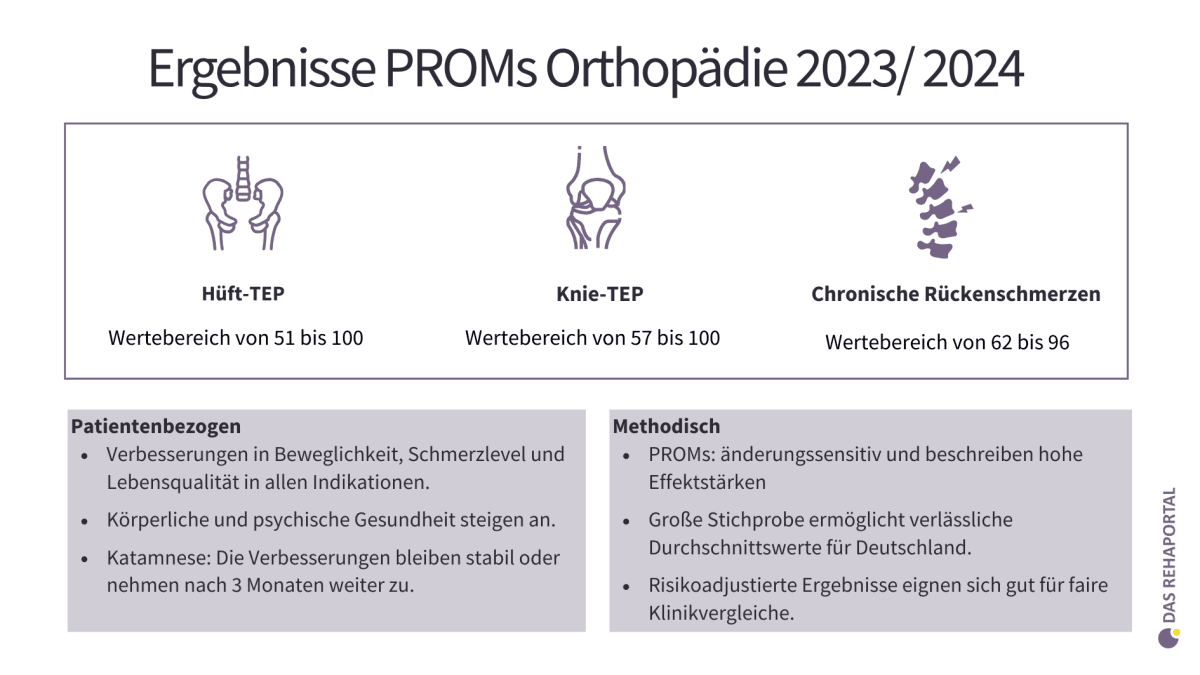

Die beobachteten Ergebnisse zeigen mittlere bis große Verbesserungen in allen drei Indikationen. Besonders stark ausgeprägt sind die Veränderungen in den krankheitsspezifischen Funktionsmaßen (HOOS-PS, KOOS-PS, ODI). Die körperliche Lebensqualität (VR-12 PCS) verbessert sich ebenfalls deutlich, während die psychische Lebensqualität (VR-12 MCS) geringere, aber dennoch relevante Veränderungen zeigt. Dieses Ergebnis ist erwartbar, da psychische Beschwerden in der orthopädischen Rehabilitation weder systematisch erfasst noch gezielt behandelt werden und zudem häufig nicht zum Kern des jeweiligen Krankheitsbilds gehören. Der Fokus liegt in der Regel auf der körperlichen Funktion und Mobilität.

Damit die Ergebnisqualität der Rehaeinrichtungen fair verglichen werden kann, wurden die PROMs-Daten risikoadjustiert. Berücksichtigt wurden Faktoren, die das Behandlungsergebnis beeinflussen, wie Alter, Geschlecht, Bildungsstand, funktionale Einschränkungen und Lebensqualität bei Rehaaufnahme, somatische und psychische Nebendiagnosen, Arbeitsunfähigkeitszeiten sowie bei Gelenkersatz, das Zeitintervall zwischen Operation und Rehaaufnahme. So wird sichergestellt, dass die ausgewiesenen Ergebnisse die tatsächliche Versorgungsleistung der Einrichtungen widerspiegeln. Die Bedeutung dieser Faktoren unterscheidet sich je nach Indikation.

Die empirischen Ergebnisse basieren auf den Residuen (Cohen’s dᶻ) der risikoadjustierten Modelle. Sie zeigen, welche Einrichtungen bessere oder schlechtere Ergebnisse erzielen, als auf Basis ihrer Patientenstruktur zu erwarten wäre. Negative Effektstärken bedeuten, dass eine Einrichtung ein schlechteres Ergebnis erzielt hat, als auf Basis ihrer Patientenstruktur zu erwarten war. Positive Werte zeigen eine bessere als erwartete Ergebnisqualität an.

Hüft-TEP (108 Rehakliniken mit 6.604 Fällen)

| Instrument | Minimum | Maximum |

|---|---|---|

| HOOS-PS | -2.09 | 0.93 |

| VR-12 PCS | -0.54 | 2.86 |

| VR-12 MCS | -0.40 | 0.60 |

Knie-TEP (104 Rehakliniken mit 6.419 Fälle)

| Instrument | Minimum | Maximum |

|---|---|---|

| KOOS-PS | -0.55 | 1.03 |

| VR-12 PCS | -0.33 | 2.15 |

| VR-12 MCS | -0.42 | 0.66 |

Chronischer Rückenschmerz (92 Rehakliniken mit 4.534 Fällen)

| Instrument | Minimum | Maximum |

|---|---|---|

| ODI | -0.41 | 0.89 |

| VR-12 PCS | -0.43 | 1.10 |

| VR-12 MCS | -0.63 | 0.80 |

Die empirischen Ergebnisse zeigen eine breite Streuung zwischen den Einrichtungen. Während der Großteil im erwarteten Bereich liegt, gibt es Rehakliniken mit deutlich besseren und einige mit schlechteren Werten. Die größten Unterschiede finden sich beim VR-12 PCS und den krankheitsspezifischen Instrumenten, insbesondere bei Hüft- und Knie-TEP.

Auf Basis der adjustierten Werte wurde für jede Einrichtung der Patient-Reported Outcome Quality Index (ProQI70) berechnet. Dieser fasst die Ergebnisse zu einem einrichtungsvergleichenden Gesamtwert (0-100) zusammen. Die Berechnung des ProQI erfolgt instrumenten- und indikationsspezifisch, wobei die indikationsspezifischen PROMs doppelt gewichtet werden.

| Indikation | Mittelwert | Minimum | Maximum |

|---|---|---|---|

| Hüft-TEP | 70 | 51 | 100 |

| Knie-TEP | 71 | 57 | 100 |

| Chronischer Rückenschmerz | 70 | 62 | 96 |

Die Verteilung des ProQI70 zeigt, dass die meisten Rehakliniken im mittleren Bereich (um den normierten Mittelwert von 70) liegen. Einige Einrichtungen erreichen deutlich überdurchschnittliche Werte, während nur wenige unterhalb des Erwartungswertes liegen. Der ProQI70 ist die Grundlage für die öffentliche Darstellung der „Ergebnisqualität“ im REHAPORTAL und fließt als fünfte Dimension in die Fachabteilungsbewertung der Indikationen ein.

Für Hüft- und Knie-TEP wurde ergänzend eine sektorenübergreifende Messung durchgeführt, bei der Patient:innen bereits vor der Operation (T0) befragt wurden. Damit kann der gesamte Behandlungsverlauf vom präoperativen Zustand über die Rehaaufnahme (T1) bis zur Entlassung (T2) abgebildet werden. Die Fallzahlen in diesem Zusatzmodul waren allerdings sehr gering: Für die Hüft-TEP standen aus zwei Einrichtungen 153 vollständige Verläufe zur Verfügung, für die Knie-TEP 195 Fälle aus ebenfalls zwei Einrichtungen. Damit ist die Aussagekraft der Ergebnisse klar eingeschränkt und nicht repräsentativ für die Gesamterhebung.

Die Ergebnisse zeigen ein konsistentes Muster: Zwischen T0 und T1 verschlechtern sich Funktionsfähigkeit und körperliche Lebensqualität leicht, was den erwartbaren Verlauf rund um den operativen Eingriff widerspiegelt. Die Einschränkungen unmittelbar vor und nach der Operation, sowie die postoperative Belastung führen typischerweise zu einem vorübergehenden Rückgang der körperlichen Funktion. Zwischen T0 und T2 kommt es dagegen zu deutlichen Verbesserungen in den krankheitsspezifischen PROMs (HOOS-PS, KOOS-PS) und im VR-12 Physical Component Score.

Aufgrund der geringen Zahl beteiligter Einrichtungen ist ein risikoadjustierter Vergleich nicht möglich. Die Untersuchung liefert jedoch wertvolle Hinweise darauf, dass sich der gesundheitliche Verlauf über Sektorengrenzen hinweg mithilfe von PROMs gut abbilden lässt.

Die Katamnesebefragung 90 Tage nach Rehaende (T3) ermöglicht eine Einschätzung der Nachhaltigkeit der während der Rehabilitation erzielten Veränderungen. Für die Analyse standen allerdings nur wenige Fälle zur Verfügung, was die Repräsentativität einschränkt: Es flossen 361 vollständige Verläufe von Patient:innen mit Hüft-TEP aus sieben Einrichtungen ein, 450 Fälle von Patient:innen mit Knie-TEP aus sieben Einrichtungen und 287 Fälle von Patient:innen mit chronischem Rückenschmerz aus sechs Einrichtungen.

Über alle drei Indikationen zeigt sich, dass die während der Rehabilitation erreichten Verbesserungen der funktionalen Gesundheit und der körperlichen Lebensqualität bis zum Katamnesezeitpunkt weitgehend bestehen bleiben. In der Hüft- und Knie-TEP setzen sich die positiven Veränderungen in den krankheitsspezifischen PROMs (HOOS-PS, KOOS-PS) sowie im VR-12 PCS über den Rehaaufenthalt hinaus fort, was sich in hohen Effektstärken widerspiegelt. Beim chronischen Rückenschmerz bleiben die während der Rehabilitation erzielten Verbesserungen in ODI und VR-12 PCS bis zum Katamnesezeitpunkt weitgehend erhalten. Die Effektstärken T1/T3 fallen jedoch geringer aus als in den Gelenkersatzindikationen, insbesondere in der psychischen Lebensqualität (VR-12 MCS).

Insgesamt bestätigen die Katamnesedaten, dass die Behandlungseffekte der orthopädischen Rehabilitation auch im häuslichen Umfeld weitgehend anhalten und funktionale Gewinne nachhaltig sind.

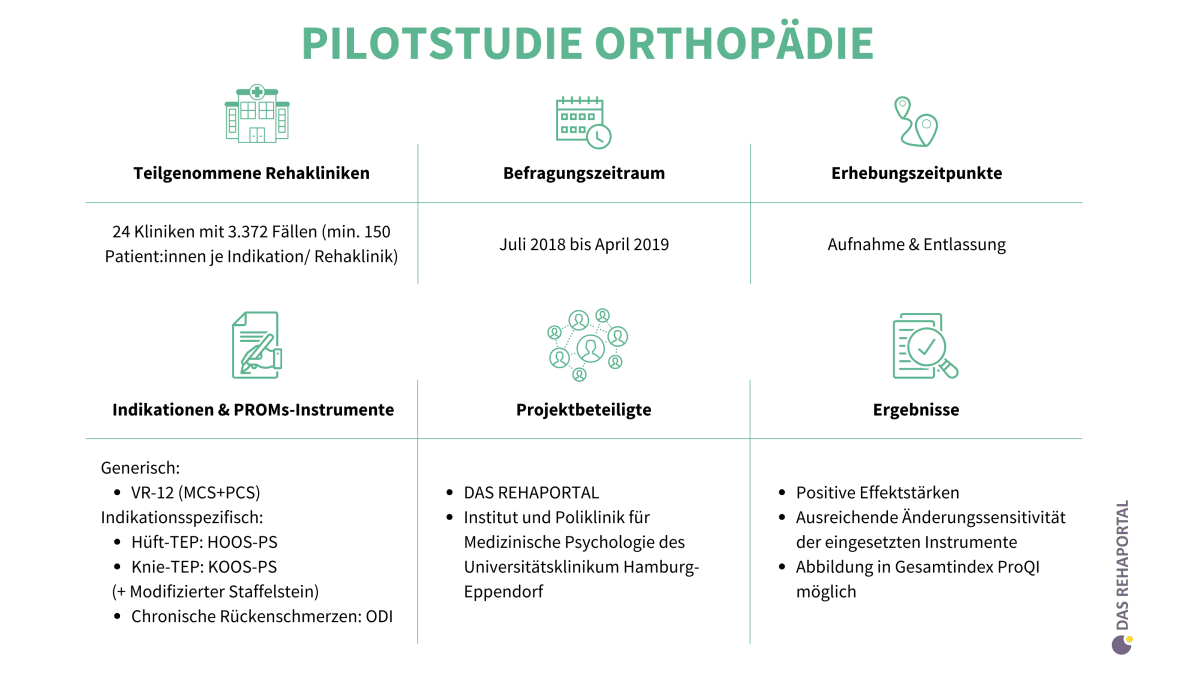

Die Folgeerhebung wurde zunächst im Rahmen einer Pilotstudie mit ausgewählten orthopädischen Rehaeinrichtungen erprobt (siehe Abschnitt „Pilotstudie“ weiter unten). Die mittleren Effektstärken der Folgeerhebung liegen insgesamt etwas höher als in der Pilotstudie (Differenz im Mittel etwa +0.10). Die Verteilung der risikoadjustierten Ergebnisse und der daraus berechneten Indexwerte (ProQI70) ähnelt der Pilotstudie. Aufgrund der deutlich größeren Stichprobe und der breiteren Beteiligung ist die Folgeerhebung geeignet, repräsentative Aussagen zur Ergebnisqualität in der orthopädischen Rehabilitation in Deutschland zu ermöglichen.

Trotz der breiten Datengrundlage und der hohen Zahl teilnehmender Rehakliniken weist auch die Folgeerhebung einige Einschränkungen auf, die bei der Interpretation berücksichtigt werden sollten. Die eingesetzten PROMs wurden zwar auf Basis internationaler Empfehlungen ausgewählt, einzelne Fragen decken jedoch nicht in jedem Fall alle Aspekte des Reha-Alltags oder der spezifischen Zielsetzungen der Rehabilitation ab. Zudem gab es Unterschiede zwischen den Einrichtungen im Setting der Datenerhebung, beispielsweise beim Ausmaß der Unterstützung der Patient:innen beim Ausfüllen der Fragebögen. Auch die übermittelten Fallzahlen unterscheiden sich zwischen den Rehakliniken, wodurch die Konfidenzintervalle, insbesondere nach der Risikoadjustierung, teilweise groß bleiben.

Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass relevante Variablen für die Risikoadjustierung nicht erfasst oder zwischen den Rehakliniken unterschiedlich kodiert wurden. Bei der öffentlichen Darstellung der Ergebnisse über den ProQI70 ist zu beachten, dass der Mittelwert und die Streuung des Index normativ festgelegt sind. Schließlich ermöglichen die risikoadjustierten Vergleiche zwar die Identifikation signifikanter Unterschiede im Outcome zwischen den Einrichtungen, liefern jedoch keine Erkenntnisse zu den zugrunde liegenden Prozessen oder Strukturen, die diese Unterschiede erklären.

Die Ergebnisse der PROMs-Erhebung fließen direkt in die Qualitätsbewertung im REHAPORTAL ein. Sie ergänzen die bestehenden Qualitätsdimensionen und helfen Patient:innen, Rehakliniken gezielt nach Ergebnisqualität auszuwählen. Außerdem wirken sie sich auf die Darstellung der Rehakliniken in der indikationsspezifischen Suche aus und werden mit einem speziellen Forschungssiegel sichtbar gemacht.

Bei allen Rehakliniken, die aktiv im REHAPORTAL vertreten sind und an der PROMs-Erhebung teilgenommen haben, sind die Ergebnisse im Klinikprofil hinterlegt. Eine vollständige Übersicht aller teilnehmenden Einrichtungen ist dem Abschlussbericht zu entnehmen.

Detaillierte Informationen zur Darstellung und Nutzung der PROMs-Ergebnisse im REHAPORTAL finden Sie auf unserer Seite: PROMs im REHAPORTAL

Mehr erfahrenEine Übersicht der Rehakliniken, die im Bereich Hüftgelenkersatz bewertet wurden, finden Sie auf folgender Seite.

Eine Übersicht der Rehakliniken, die im Bereich Kniegelenkersatz bewertet wurden, finden Sie auf folgender Seite:

Eine Übersicht der Rehakliniken, die im Bereich chronischer Rückenschmerz bewertet wurden, finden Sie auf folgender Seite:

Begleitend zur Erhebung wurde ein regelmäßiger Newsletter für die teilnehmenden Rehaeinrichtungen veröffentlicht. Ziel war es, die Einrichtungen fortlaufend über den Stand der Erhebung zu informieren, Hintergrundwissen zu PROMs zu vermitteln und den Austausch zu Best-Practice-Beispielen aus der Praxis zu fördern. Im Archiv finden Sie alle bisherigen Ausgaben.

Die PROMs-Erhebung in der Orthopädie wurde 2018-2019 erstmals im Rahmen einer Pilotstudie getestet. Ziel war es, die Praktikabilität, Datenqualität und Aussagekraft der eingesetzten Instrumente zu überprüfen.

Dabei nahmen 24 orthopädische Rehaeinrichtungen teil. Erfasst wurden 3.372 Fälle (mind. 150 Patient:innen pro Rehaklinik und Indikation). Die Erhebung erfolgte zur Rehaaufnahme und -entlassung.

Die Pilotstudie bestätigt die Eignung der verwendeten Befragungsinstrumente zur Messung der Ergebnisqualität in den orthopädischen Erkrankungen: Hüft-TEP, Knie-TEP und chronische Rückenschmerzen. Auf Rehaklinikebene variieren die Effektstärken je nach Indikation, wobei mittelhohe Veränderungen während der Rehabilitation festgestellt wurden. Erwartbar geringer, da nicht expliziter Behandlungsfokus in der orthopädischen Rehabilitation, aber doch bemerkenswert, sind die geringen Effektstärken im Bereich der psychischen gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Die Ergebnisse können in einen Index zusammengeführt werden, der sich zum Public Reporting bei DAS REHAPORTAL eignet.

Messungen zeigen bei allen teilnehmenden Kliniken positive Effektstärken mit mittlerer bis großer Ausprägung, ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich die therapeutische Behandlung positiv auf die allgemeine Lebensqualität und auf krankheitsspezifische Einschränkungen der Patient:innen ausgewirkt hat.

Krankheitsspezifische PROMs

Die unadjustierten Effektstärken zeigen statistisch signifikant überdurchschnittliche Werte für HOOS-PS, KOOPS-PS und ODI für Hüftgelenk-, Kniegelenkersatz und chronische Rückenschmerzen . Diese Ergebnisse legen nahe, dass die Rehabilitation einen signifikanten Einfluss auf die spezifische Lebensqualität von Patient:innen hat.

Generischer PROM

VR12 MCS: Erwartbar geringer, da nicht expliziter Behandlungsfokus in orthopädischer Rehabilitation, aber doch bemerkenswert sind Effektstärken bei Messung der psychischen gesundheitsbezogenen Lebensqualität.

VR12 PCS: Hohe Effektstärken ergeben sich bei Messung der körperlichen gesundheitsbezogenen Lebensqualität mit dem generischen Fragebogen VR-12.