Wissenschaftliche Mitarbeiterin

DAS REHAPORTAL

Die Bewertung einer erfolgreichen Behandlung orientiert sich an den wahrgenommenen Verbesserungen der Patient:innen. Um ihre Perspektive in der Ergebnisqualität deutlicher abzubilden, erhebt DAS REHAPORTAL standardisierte Patient Reported Outcome Measures (PROMs). Mithilfe dieser validierten Instrumente wird der Gesundheitszustand aus Patient:innensicht erfasst und der Behandlungserfolg objektiv und vergleichbar gemacht.

Auf dieser Seite wird erläutert, wie PROMs funktionieren, wie sie im REHAPORTAL genutzt werden und welche Kliniken daran teilnehmen. Zudem werden die bisherigen Erhebungen, die eingesetzten Fragebögen und die methodische Aufbereitung der Daten vorgestellt. Abschließend wird erklärt, wie die Ergebnisse in die Qualitätsbewertung integriert und durch ein verantwortliches Gremium begleitet werden.

Zu Beginn und am Ende der Rehabilitationsmaßnahme werden Patient:innen mit standardisierten Fragebögen befragt. Diese erfassen sowohl allgemeine Aspekte der Gesundheit als auch Beschwerden, die für bestimmte Erkrankungen typisch sind. Auf diese Weise lassen sich die subjektiv wahrgenommene Lebensqualität, Veränderungen von Symptomen und die Funktionsfähigkeit im Alltag messen. PROMs unterstützen Ärzt:innen und Forschende, den Einfluss von Krankheiten und Behandlungen auf die Patient:innenergebnisse besser zu verstehen. Sie ermöglichen es den Patient:innen, ihre eigenen Erfahrungen in die medizinische Entscheidungsfindung einzubringen und die Qualität der Versorgung zu verbessern. Mehr zu PROMs .

Das Ziel besteht darin, die bisherige Qualitätsbewertung im REHAPORTAL um die Perspektive der Patient:innen zu erweitern. Mit der Erfassung der Ergebnisqualität wird die Qualitätssicherung weiterentwickelt, ein fairer Qualitätswettbewerb zwischen den Rehakliniken gefördert und die Patient:innenperspektive stärker in den Mittelpunkt gestellt. Zugleich wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten die Nutzung von Ergebnisqualität für Patient:innen, Kliniken sowie für Akteure im Gesundheitswesen und die Politik eröffnet.

Um eine fundierte Grundlage für die Qualitätsbewertung zu schaffen, wurden zunächst Pilotstudien in ausgewählten Fachbereichen durchgeführt. Aufbauend darauf werden Folgeerhebungen in den einzelnen Fachbereichen umgesetzt, um erste systematische Vergleichsdaten zu gewinnen. Auf Basis der Erkenntnisse sind weitere Erhebungen geplant, die schrittweise auf zusätzliche Indikationen und Fachbereiche ausgeweitet werden sollen. Das langfristige Ziel besteht darin, die Erhebung der patientenberichteten Ergebnisqualität in eine routinemäßige Praxis zu überführen. Dadurch sollen die Ergebnisse sektorenübergreifend nutzbar werden und eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Versorgungsqualität ermöglichen.

Die durchgeführten Pilotstudien haben bestätigt, dass die ausgewählten Instrumente in allen Fachbereichen valide Aussagen zur Ergebnisqualität liefern. Dies ermöglicht es, die Ergebnisqualität klinikübergreifend zu vergleichen und verdeutlicht, dass die erreichten Behandlungserfolge zwischen den einzelnen Einrichtungen teils deutlich variieren.

Die transparente Darstellung der Qualität auf DAS REHAPORTAL unterstützt einen gesunden Wettbewerb (Public Reporting) zwischen den Kliniken und fördert dadurch die kontinuierliche Verbesserung der Behandlungsqualität. Dies ist nicht nur für die Kliniken selbst wichtig, sondern auch für die Patient:innen, die bei der Auswahl ihrer Klinik ihr Wunsch- und Wahlrecht

wahrnehmen können.

An den Erhebungen beteiligen sich vor allem die Mitgliedskliniken des REHAPORTALs. Dazu zählen große Klinikverbünde wie VAMED, MEDICLIN, Waldburg-Zeil oder Medical Park sowie zahlreiche eigenständige Rehaeinrichtungen. In den Pilotstudien waren darüber hinaus auch internationale Einrichtungen sowie Kliniken, die nicht im REHAPORTAL vertreten sind, einbezogen. Insgesamt bildet die Teilnahme somit ein breites Spektrum der Rehalandschaft ab.

DAS REHAPORTAL hat mehrere Erhebungen in verschiedenen Fachbereichen durchgeführt, um den Einsatz von PROMs in der medizinischen Rehabilitation zu erproben und zu etablieren. Insgesamt verliefen diese Erhebungen erfolgreich und zeigten deutliche Verbesserungen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität sowie der funktionalen Einschränkungen aus Patient:innensicht. Die Ergebnisse bestätigen, dass PROMs ein geeignetes Instrument zur Bewertung von Behandlungserfolgen sind.

In den Fachbereichen der Rehakliniken wird eine Vielzahl von verschiedenen Erkrankungen behandelt. Da die einzelnen Indikationen innerhalb eines Fachbereichs nur eingeschränkt vergleichbar sind und Patient:innen möglichst konkrete Informationen benötigen, sollte die Ergebnisqualität krankheitsspezifisch erfasst werden. Ausgangspunkt war eine Analyse der größten Fachbereiche in der Rehabilitation sowie der darin am häufigsten behandelten Erkrankungen. Um die Auswahl fachlich abzusichern, wurde eine Expert:innengruppe mit Chefärzt:innen aus den relevanten Fachbereichen einbezogen. Gemeinsam wurden die Einschlussdiagnosen festgelegt, die für die Erhebung der Ergebnisqualität herangezogen werden. Auf diese Weise konnte sichergestellt werden, dass die ausgewählten Indikationen sowohl klinisch relevant als auch repräsentativ für die Versorgungsrealität in der Rehabilitation sind.

Für die Erhebung wurden sowohl auf bestimmte Erkrankungen zugeschnittene Fragebögen (indikationsspezifische Assessments) als auch allgemein gehaltene Fragebögen zur Lebensqualität (generische Assessments) eingesetzt. Zusammen ermöglichen beide Perspektiven ein umfassenderes Bild des Behandlungserfolgs. Bei der Auswahl der eingesetzten Instrumente wurde sich an den Empfehlungen des International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) orientiert. Für den Einsatz wurden geprüfte Übersetzungen für den deutschen Sprachraum, beispielsweise von Buchholz und Kohlmann, verwendet.

Indikationsspezifische Assessments erfassen gezielt Beschwerden und Funktionsfähigkeit bei bestimmten Indikationen. Detaillierte Informationen zu den jeweils eingesetzten Instrumenten finden sich auf den einzelnen Fachbereichsseiten.

Generische Assessments erfassen die gesundheitsbezogene Lebensqualität indikationsübergreifend und ergänzen die spezifischen Messungen. In allen Erhebungen wurde der VR-12 eingesetzt.

Folgende Fragebögen wurden in den Erhebungen im REHAPORTAL eingesetzt:

| Fachbereich | Indikationsspezifische Assessments | Generisches Assessment |

|---|---|---|

| Orthopädie | Hüft-TEP: HOOS-PS Knie-TEP: KOOS-PS Chronische Rückenschmerzen: ODI |

VR-12 |

| Psychosomatik | Depressionen: PHQ-9 Angststörungen: GAD-7 |

VR-12 |

| Onkologie | Mamma-Karzinom: FACT-B Prostata-Karzinom: FACT-P Kolon-Rektum-Karzinom: FACT-C |

VR-12 |

| Neurologie | / | PROMIS-10 + VR-12 |

Weitere Informationen zu den wissenschaftlichen Hintergründen von PROMs.

Mehr erfahrenDie PROMs-Daten wurden zu zwei Zeitpunkten erhoben: bei Aufnahme in die Reha und bei Entlassung. So lässt sich messen, wie sich der Gesundheitszustand der Patient:innen während des Aufenthalts verändert hat.

Da die verschiedenen PROMs-Skalen unterschiedliche Messeigenschaften haben, sind sie nicht direkt vergleichbar. Um dennoch eine einheitliche Kennzahl zu erhalten, wird die Veränderung relativ zur Streuung der Werte gesetzt. Das Ergebnis ist die sogenannte Effektstärke nach Cohen’s dᶻ. Sie gibt an, wie groß die Veränderung ist:

Für jede Effektstärke wird zusätzlich ein Konfidenzintervall angegeben. Es beschreibt einen Bereich, in dem der tatsächliche Behandlungserfolg mit hoher Wahrscheinlichkeit (meist 95 %) liegt. Ein schmales Intervall bedeutet: Der Wert ist recht genau bestimmt. Ein breites Intervall zeigt dagegen, dass die Ergebnisse stärker streuen und die Aussage unsicherer ist.

Darüber hinaus werden Signifikanztests genutzt. Sie prüfen, ob die beobachteten Verbesserungen wahrscheinlich auch wirklich auf die Behandlung zurückzuführen sind oder ob sie rein zufällig entstanden sein könnten. Als „statistisch signifikant“ gilt ein Ergebnis in der Regel, wenn die Wahrscheinlichkeit für einen Zufall sehr gering ist (p-Wert kleiner als 0.05).

Diese Rohwerte berücksichtigen noch keine Unterschiede in den Patientengruppen. Für einen fairen Vergleich zwischen Rehakliniken ist eine Risikoadjustierung notwendig, da es Variablen gibt, die das Ergebnis positiv und negativ beeinflussen können. Erst nach dieser Bereinigung lassen sich valide Vergleiche zwischen den Einrichtungen anstellen.

Die Risikoadjustierung ist ein wichtiger Schritt, um Rehakliniken zu vergleichen. Dabei werden spezifische Patient:innenmerkmale berücksichtigt, die Einfluss auf die Rehabilitationsergebnisse haben können. Ziel ist es zu untersuchen, ob beispielsweise Alter, Geschlecht oder der Bildungsstand den Rehaerfolg beeinflussen. Diese Merkmale werden in die Analyse einbezogen, wenn sie in ausreichender Vollständigkeit und Qualität von den Rehakliniken übermittelt wurden.

Die Risikoadjustierung ermöglicht es, Unterschiede in den Patient:innengruppen zu berücksichtigen, da nicht alle Rehabilitationseinrichtungen mit denselben Merkmalen konfrontiert sind. Diese Unterschiede werden im Qualitätsvergleich auch als Case Mix bezeichnet. Durch die Einbeziehung relevanter Patient:innenmerkmale können die erzielten Ergebnisse besser interpretiert werden. Dieser Ansatz gewährleistet eine gerechtere Beurteilung der Leistung, indem individuelle Risiken und unterschiedliche Ausgangssituationen der Patient:innen in den Vergleich einfließen lässt.

Anhand der Belastung zu Beginn der Rehabilitation und weiterer Patient:innenmerkmale wird für jede Person ein erwartetes Ergebnis am Ende der Reha berechnet. Dabei kommt ein Regressionsmodell zum Einsatz, das den Einfluss relevanter Merkmale wie Alter, Geschlecht, Nebendiagnosen oder Ausgangsfunktion berücksichtigt. Für jede Einrichtung wird daraus ein durchschnittlicher Erwartungswert ermittelt und mit dem beobachteten Ergebnis verglichen. Die Differenz zeigt, ob die Einrichtung besser, schlechter oder wie erwartet abgeschnitten hat:

Diese Abweichungen werden relativ zur Streuung der Werte innerhalb einer Einrichtung betrachtet und als Effektstärke nach Cohen’s dᶻ angegeben. Ein 95 %-Konfidenzintervall zeigt, ob die Abweichung statistisch bedeutsam ist. Liegt die Null innerhalb des Intervalls, gilt das Ergebnis als durchschnittlich.

Bei der Interpretation ist zu beachten, dass sich die Werte immer auf den Durchschnitt aller teilnehmenden Einrichtungen beziehen. Ist das Gesamtniveau hoch, kann auch ein durchschnittliches Ergebnis sehr gut sein. Eine höhere Effektstärke bedeutet nach Risikoadjustierung eine bessere Ergebnisqualität, unabhängig vom Case-Mix.

Mit den empirischen Ergebnissen wurden erste zentrale Ziele erreicht: Zum einen lässt sich die Ergebnisqualität nun für jede Indikation berechnen, zum anderen können die Rehaeinrichtungen nun miteinander verglichen werden. Somit wird der Behandlungserfolg der Rehabilitation für die jeweilige Indikation sowie die Stärke des Effekts sichtbar. Diese Ergebnisse sind bereits sehr aussagekräftig, jedoch die Kennzahlen noch zu komplex, um Patient:innen eine verständliche Orientierung zu geben.

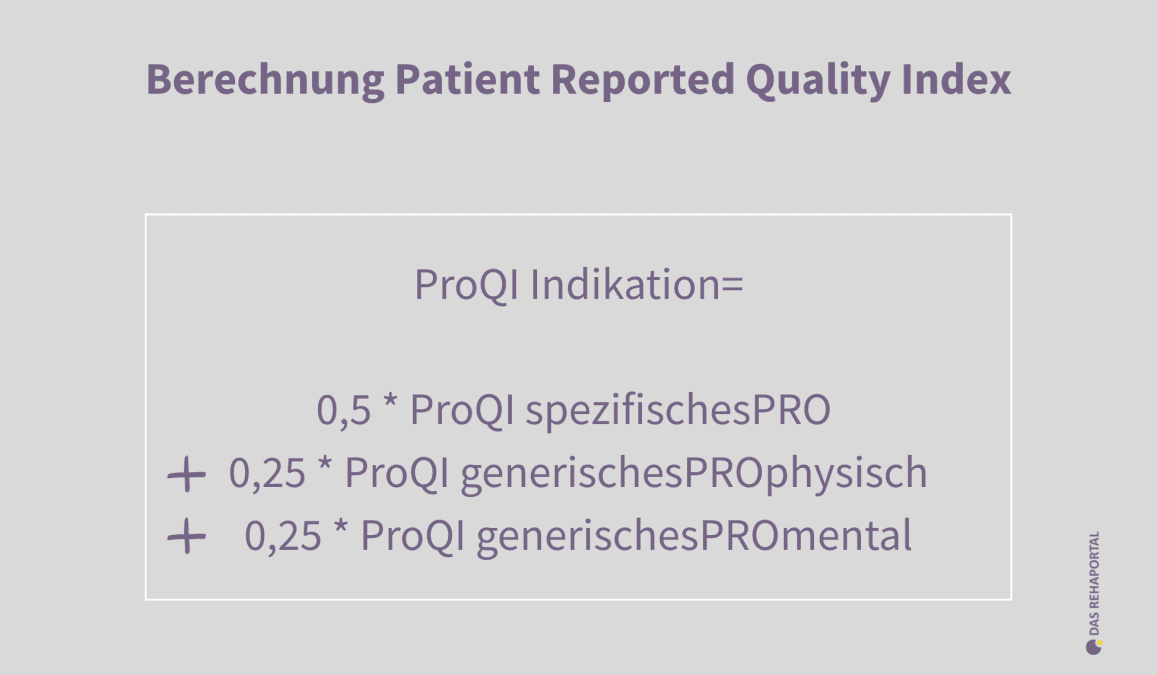

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und DAS REHAPORTAL haben den Patient Reported Outcome Quality Index (ProQI70) entwickelt, um die Ergebnisqualität patientenberichteter Gesundheit einer Rehaklinik in einem einzigen, vergleichbaren Indexwert darzustellen.

Grundlage sind die risikoadjustierten Abweichungen zwischen den erwarteten und den tatsächlich erreichten Ergebnissen, die als Residuen bezeichnet werden. Positive Residuen zeigen, dass eine Klinik bessere Ergebnisse erzielt hat als aufgrund der Patient:innenmerkmale zu erwarten war, negative Residuen weisen auf schlechtere Ergebnisse hin.

Diese Residuen werden pro Instrument standardisiert, anschließend indikationsspezifisch zusammengeführt und gewichtet (krankheitsspezifische PROMs zählen doppelt, generische PROMs einfach). Der so ermittelte Gesamtwert wird auf eine 100er Skala übertragen und normiert (Mittelwert = 70, Standardabweichung = 30). Damit erhält jede Klinik pro Indikation einen ProQI70, der ihre Ergebnisqualität im Vergleich zu allen teilnehmenden Einrichtungen abbildet.

Ein Wert von 70 bedeutet, dass eine Einrichtung im Durchschnittsergebnis liegt, unabhängig davon, ob die Patient:innen im Mittel eine Verbesserung erfahren haben oder nicht. Dennoch erhalten Einrichtungen auch in diesem Fall den Wert 70, da dieser lediglich die Position im Vergleich zu anderen Häusern widerspiegelt. Werte über 70 zeigen eine überdurchschnittliche, Werte unter 70 eine unterdurchschnittliche Ergebnisqualität im Vergleich zu anderen Kliniken. Dadurch erzielten viele Kliniken Werte über 100, die dann gekappt werden mussten. Dies führte zu einer geringeren Differenzierung zwischen den Kliniken.

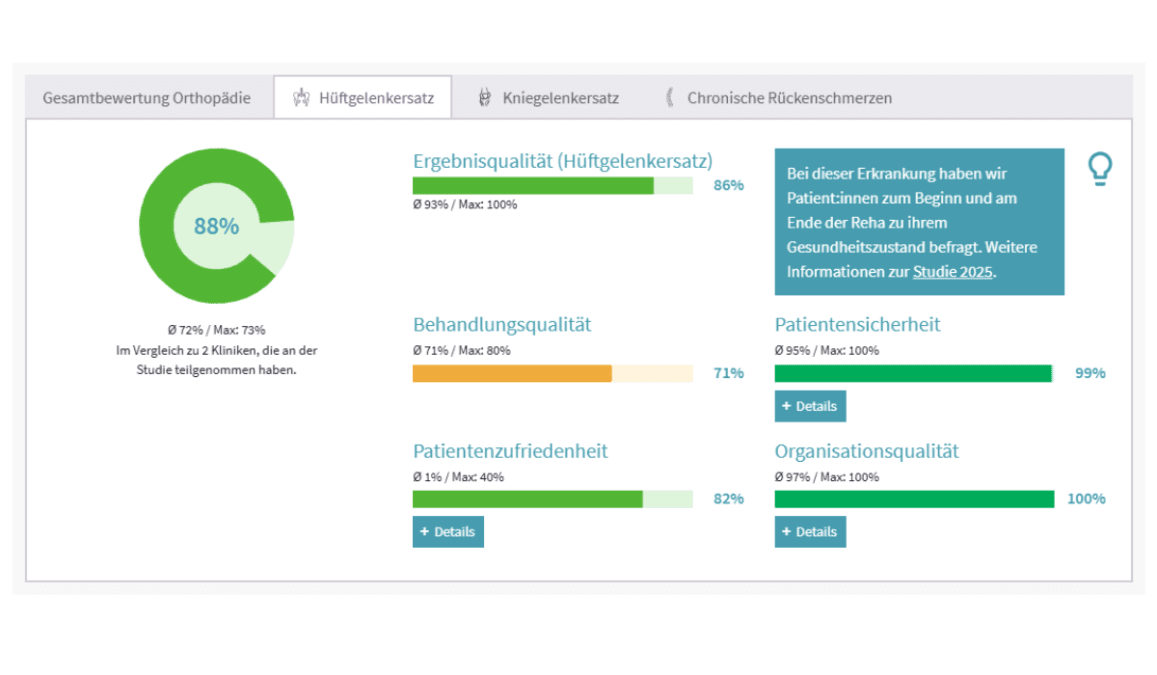

Im REHAPORTAL wird der ProQI70 aus Gründen der Verständlichkeit für Patient:innen unter der Bezeichnung „Ergebnisqualität“ dargestellt. Die ursprüngliche Skala (0–100 Punkte) wird hierfür als prozentuale Darstellung (0–100 %) angezeigt. Diese Anpassung betrifft ausschließlich die Darstellung, nicht die Berechnung.

Die PROMs-Erhebung ist Teil eines übergeordneten Public-Reporting -Ansatzes im REHAPORTAL. Ziel ist es, patientenrelevante Informationen zur Ergebnisqualität transparent darzustellen und für die Kliniksuche nutzbar zu machen. Die PROMs-Daten werden dabei nicht nur wissenschaftlich ausgewertet, sondern auch in der Qualitätsdarstellung integriert.

Die vier Qualitätsdimensionen

werden ergänzt um „Ergebnisqualität Hüftgelenkersatz“ und/ oder „Ergebnisqualität Kniegelenkersatz“ und/oder „Ergebnisqualität Chronischer Rückenschmerzen“ sodass die Fachabteilungsbewertung in Indikationsbewertung aufgeteilt wird.

Ausnahmen sind:

Die PROMs-Ergebnisse wirken sich nicht nur auf den Fachabteilungsbewertung im Klinikprofil aus, sondern auch auf die Darstellung der Einrichtungen in der indikationsspezifischen Suche des REHAPORTALS. In den Suchergebnissen für Hüftgelenkersatz, Kniegelenkersatz und chronische Rückenschmerzen werden ausschließlich Rehaeinrichtungen aufgeführt, die eine Gesamtbewertung der Indikationen haben.

Als Bewertung wird in der Suche die Indikationsbewertung angezeigt.

Rehakliniken, die an der PROMs-Erhebung teilgenommen und verwertbare Daten geliefert haben, werden zusätzlich mit einem Forschungssiegel gekennzeichnet. Dieses macht das Engagement der Einrichtung in der qualitätsorientierten Ergebnisforschung sichtbar und ergänzt die bestehende Darstellung im Klinikprofil.

Die Ergebnisse der Pilotstudien können auf den folgenden Seiten für jeden Fachbereich eingesehen werden:

Dort sind die Ergebnisse aller teilgenommen Kliniken auf einer Seite zusammengefasst. Für jede Rehaklinik sind sowohl die Gesamtergebnisse der PROMs-Erhebungen als auch die Resultate einzelner Indikationen verfügbar. Eine Beispielansicht zeigt die Darstellung auf der rechten Seite. Über „Details“ erfolgt der Zugang zu den vollständigen Klinikprofilen.

Die Ergebnisse der PROMs können auch auf den einzelnen Profilen der teilgenommen Kliniken eingesehen werden. Auf dem Profil sind diese unter dem entsprechenden Fachbereich und der Rubrik "Ergebnisqualität" zu finden. Dort werden sowohl der Gesamtwert als auch die einzelnen Indikationen dargestellt.

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und DAS REHAPORTAL haben den Patient Reported Outcome Quality Index (ProQI) entwickelt, um die Ergebnisqualität der patientenberichteten Gesundheit zwischen Rehakliniken in einem einfachen Indexwert zusammenzufassen und darzustellen. Der ProQI basiert auf den standardisierten Residuen als Ergebnis der Risikoadjustierung der Outcome-Werte. Die Residuen sind Differenzen zwischen den beobachteten und den erwarteten Outcomes aufgrund der Patientenmerkmale zum Entlassungs- oder Katamnesezeitpunkt. Eine höhere durchschnittliche Differenz in einem Patientenkollektiv im Vergleich zu anderen Patientenkollektiven in Richtung Verbesserung führt zu einem besseren Abschneiden der entsprechenden Rehaklinik im Benchmark. Die Residuen werden auf eine 100er Skala transformiert, um sie in die Systematik des Portals einzugliedern.

Übergreifend: Die Arbeitsgruppe Ergebnismessung vom REHAPORTAL koordiniert die Planung der PROMs-Erhebungen, bespricht die Ergebnisse und diskutiert die zukünftige Ausrichtung einer outcome-basierten Qualitätsdarstellung. Zudem werden Teilnahmen an Kongressen sowie Publikationen abgestimmt. Mitglieder sind unter anderem Wissenschaftler:innen, Chefärzt:innen und Leiter:innen des Qualitätsmanagements aus verschiedenen Klinikverbünden.

Wissenschaftlich: Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Zentrum für Psychosoziale Medizin und Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie, begleitet die Studien methodisch und wissenschaftlich und wertet die Daten aus.

Medizinisch: Expert:innengruppen bestehend aus Chefärzt:innen verschiedener Rehakliniken bringen die klinische Perspektive ein und stellen die fachliche Relevanz sicher. Diese Gruppen werden für jeden Fachbereich neu zusammengesetzt, sodass je nach Indikation unterschiedliche Expert:innen beteiligt sind.

Technisch: Die Datenerhebung erfolgt über das UKE-System. Die Integration und Darstellung im REHAPORTAL wird durch das Unternehmen delodi umgesetzt.

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) | Viktoria Steinbeck, Sophie-Christin Ernst, Dr. Christoph Pross

2021 erschienen

Dieser Bericht untersucht zehn Länder mit bedeutenden Aktivitäten im Bereich PROMs, um Muster und Gemeinsamkeiten bei der Einführung von PROMs sowie Erfolgsfaktoren für die Umsetzung zu identifizieren.

Mit der Pilotstudie zum Einsatz von PROMs in der Qualitätserfassung der orthopädischen Reha dient das REHAPORTAL als wichtiges Beispiel. Es wird erläutert, wie PROMs erhoben, verglichen und veröffentlicht werden, um Qualitätsunterschiede zwischen Kliniken darzustellen und die Rehabilitationsergebnisse zu verbessern.

Altman, D., Machin, D., Bryant, T., & Gardner, M. (Eds.). (2013). Statistics with confidence: Confidence intervals and statistical guidelines (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Beierlein, V., Labahn, G. S., Neudam, A., Bürgy, R., Kirsch, T., Kneißl, J., Köhler, M., Krischak, G., Mühlhause, A., & Schulz, H. (2025). Ergebnismessung in der orthopädischen Rehabilitation mit PROMs 2023/2024: Abschlussbericht. 4QD – Qualitätskliniken.de GmbH.

Bortz, J., & Weber, R. (2005). Statistik: Für Human- und Sozialwissenschaftler (7. Aufl.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-12770-0

Cohen, J. (2013). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Routledge.

Czypionka T., & Achleitner S. (2018). Patient Reported Outcome and Experience Measures. Soziale Sicherheit, 3, 417-32.

Fisher, R. A. (1934). Statistical methods for research workers (5th ed.). Oliver & Boyd.

Hays, R. D., Bjorner, J. B., Revicki, D. A., Spritzer, K. L., & Cella, D. (2009). Development of physical and mental health summary scores from the Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) global items. Quality of Life Research, 18(7), 873–880. https://doi.org/10.1007/s11136-009-9496-9

Kazis, L. E., Miller, D. R., Skinner, K. M., Lee, A., Ren, X. S., Clark, J. A., Rogers, W. H., Spiro, A., 3rd, Selim, A., Linzer, M., Payne, S. M., Mansell, D. & Fincke, R. G. (2004). Patient-reported measures of health: The Veterans Health Study. J Ambul Care Manage, 27(1), 70-83.

Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung. (2023). Siebente Stellungnahme und Empfehlung zur Weiterentwicklung der Qualitätssicherung, des Qualitäts- und des klinischen Risikomanagements (QS, QM und kRM). Berlin: Bundesministerium für Gesundheit. http://bit.ly/496ZeIk

Rüter, F., & Meier, C. A. (2022). Value-based Healthcare, PROMs und Shared Decision-Making. Wie hängt das zusammen? Therapeutische Umschau, 79(8), 359–363. https://doi.org/10.1024/0040-5930/a001375