Wissenschaftliche Mitarbeiterin

DAS REHAPORTAL

Transparenz ist ein Schlüssel zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung – und genau hier setzt Public Reporting an. Die öffentliche Berichterstattung über Qualitätsdaten soll Patient:innen dazu ermächtigen, informierte Entscheidungen bei der Auswahl von Gesundheitsanbietern zu treffen sowie den Qualitätswettbewerb im Gesundheitsssystem fördern. Dies führt indirekt zu einer Steuerung des Gesundheitssystems, indem Anbietende mit hoher Qualität belohnt und Defizite sichtbar gemacht werden. Erfahren Sie im folgenden Artikel mehr über Public Reporting im Gesundheitswesen.

Public Reporting im Gesundheitswesen bezeichnet die öffentliche Berichterstattung über die Qualität und Leistung von Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Rehakliniken. Ziel ist es, eine höhere Transparenz im Gesundheitswesen zu schaffen und Patient:innen sowie deren Angehörigen die Möglichkeit zu geben, informierte Entscheidungen auf der Basis von Qualitätsdaten zu treffen.

Public Reporting umfasst die Erhebung, Analyse und Veröffentlichung von Daten, die sich auf Aspekte der Versorgungsqualität und -effizienz beziehen. Diese Daten können klinische Ergebnisse, Patientenerfahrungen, Prozessqualität oder strukturelle Merkmale umfassen (1). Es unterscheidet sich von internen Qualitätsmessungen durch den expliziten Fokus auf die Veröffentlichung der Daten für eine breite Öffentlichkeit.

Public Reporting findet Anwendung in den verschiedensten Gesundheitseinrichtungen wie beispielsweise Krankenhäusern, Rehakliniken und Pflegeeinrichtungen. Zur Messung der Qualität und Leistung werden sowohl allgemeine als auch einrichtungsspezifische Daten verwendet. Typische Beispiele sind:

Klinische Ergebnisse (z. B. Mortalitäts-, Infektions- oder Komplikationsraten, Rehospitalisierungen, Rehabilitationserfolg)

Patientenerfahrungen (z. B. Zufriedenheit, wahrgenommene Betreuungsqualität, Kommunikation mit dem Personal)

Prozessqualität (z. B. Einhaltung medizinischer Leitlinien, Wartezeiten, Aufenthaltsdauer)

Strukturelle Merkmale (z. B. Personalschlüssel, Qualifikationen des Fachpersonals, Hygienestandards, technische Ausstattung)

Zur Datengrundlage können verschiedene Quellen herangezogen werden:

Die Veröffentlichung der ausgewerteten Indikatoren erfolgt in unterschiedlichen Arten, entweder verpflichtend oder freiwillig.

Pflichtveröffentlichung

Freiwillige Veröffentlichung

Public Reporting kann je nach Zielsetzung in unterschiedlichen Formaten wie Internetportalen, wissenschaftlichen Publikationen oder interaktiven Plattformen erfolgen.

Internetportale

Fachpublikationen und wissenschaftliche Berichte

Interaktive Dashboards und Datenbanken

Ein zentrales Problem im Gesundheitswesen ist das Vorliegen von Informationsasymmetrien – also ungleicher Verteilung von Wissen zwischen den Beteiligten. Public Reporting kann dazu beitragen, diese Informationslücken zu verringern, indem Qualitätsinformationen öffentlich, verständlich und vergleichbar aufbereitet werden.

Patient:innen stehen im Zentrum der Bemühungen von Public Reporting. Durch die Bereitstellung von Qualitätsdaten werden sie in ihrer Rolle als informierte Entscheidungsträger:innen gestärkt.

Leistungserbringer wie Krankenhäuser und Rehabilitationskliniken können durch Public Reporting ihre Qualität sichtbar machen und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Auf systemischer Ebene trägt Public Reporting zur Steigerung der Effizienz und Qualität der Gesundheitsversorgung bei und unterstützt die Umstellung auf moderne Versorgungskonzepte.

Transparenz schaffen

Unterstützung der Patient:innen bei der Entscheidungsfindung

Förderung des Qualitätswettbewerb

Qualitätsverbesserung

Die Veröffentlichung von Qualitätsdaten ist mehr als nur ein Instrument zur Förderung von Transparenz. Sie ist entscheidend dafür, dass Qualitätssicherung Wirkung entfalten kann. Erst durch die öffentliche Sichtbarkeit werden Ergebnisse relevant, überprüfbar und handlungsleitend. Viele Qualitätssicherungsmaßnahmen entfalten ihre praktische Bedeutung erst, wenn sie veröffentlicht und somit hinterfragt werden können.

Public Reporting unterstützt den Ansatz der Value-Based Health Care (VBHC) , indem es Leistungsergebnisse (Outcomes) in den Fokus rückt. Dabei wird der Wert der erbrachten Gesundheitsleistungen anhand ihrer Ergebnisse im Verhältnis zu den Kosten bewertet (6). Dies schafft Anreize für eine patientenzentrierte Versorgung und ermöglicht die Entwicklung neuer Vergütungsmodelle wie Pay-for-Performance. Public Reporting und VBHC verfolgen ähnliche Ziele:

Ein erfolgreiches Public Reporting erfordert eine sorgfältige Gestaltung und Umsetzung, die sich an den Bedürfnissen der Zielgruppen orientiert. Dabei spielen verschiedene Erfolgsfaktoren eine entscheidende Rolle, die die Glaubwürdigkeit, Verständlichkeit und Nutzbarkeit der bereitgestellten Informationen sicherstellen.

Damit Public Reporting seine volle Wirkung entfalten kann, müssen bestimmte Grundvoraussetzungen gegeben sein. Patient:innen müssen zunächst über die Möglichkeit informiert sein, zwischen verschiedenen Leistungserbringern zu wählen und erkennen, dass sich medizinische Leistungen qualitativ unterscheiden können. Erst auf dieser Basis entsteht überhaupt ein Informationsbedürfnis.

Darüber hinaus ist die Akzeptanz der verwendeten Qualitätskriterien durch alle beteiligten Akteursgruppen (Leistungserbringern, Kostenträgern und Patient:innen) entscheidend. Nur wenn die Indikatoren als fair, nachvollziehbar und relevant empfunden werden, kann Public Reporting Vertrauen schaffen und als Steuerungsinstrument wirksam werden.

Damit Public Reporting funktioniert, gilt es eine Vielzahl von Herausforderungen zu meistern. Eine zentrale Schwierigkeit liegt in der Datenkomplexität. Es ist essenziell, komplexe medizinische Informationen in einer für Patient:innen verständlichen Form darzustellen, ohne dabei die Daten so stark zu vereinfachen, dass Missverständnisse oder Fehlinterpretationen entstehen. Die bereitgestellten Informationen werden nicht vollständig verstanden und daher nicht effektiv für informierte Entscheidungen genutzt (3).

Zudem können unbeabsichtigte Konsequenzen auftreten, wenn die Fokussierung auf leicht messbare Indikatoren andere wichtige Qualitätsaspekte verdrängt (8). Dies kann zu einer Verzerrung des Qualitätsbildes führen, da schwerer messbare, aber ebenso wichtige Dimensionen vernachlässigt werden. Hinzu kommt die Gefahr von „Gaming“, bei dem Leistungserbringer ihre Ergebnisse strategisch manipulieren, um in den Berichten besser abzuschneiden.

Ein weiterer Aspekt ist der Zugang und die Nutzung der Berichte. Nicht alle Patient:innen, insbesondere sozial benachteiligte Gruppen, können die bereitgestellten Informationen gleichermaßen verstehen und nutzen. Um Public Reporting allen zugänglich zu machen, bedarf es einer gezielten Förderung der Gesundheitskompetenz.

In Deutschland existiert bislang kein zentrales, übergreifendes Public-Reporting-System, das qualitätsbezogene Informationen aus allen Versorgungsbereichen bündelt. Stattdessen gibt es eine Vielzahl einzelner Initiativen, die sich jeweils auf spezifische Bereiche wie Pflege, Krankenhausversorgung oder Rehabilitation konzentrieren. Einige dieser Angebote wurden im Verlauf dieser Seite bereits kurz erwähnt. Im Folgenden werden sie nun ausführlicher vorgestellt:

Pflegelotse

Der Pflegelotse ist ein Vergleichsportal des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) für ambulante Pflegedienste und stationäre Pflegeeinrichtungen. Es bietet strukturierte Informationen zu Leistungen, Besonderheiten, Preisen sowie Ergebnissen der Qualitätsprüfungen. Die Daten basieren auf gesetzlich vorgeschriebenen Prüfberichten des Medizinischen Dienstes und werden regelmäßig aktualisiert. Nutzer:innen können Einrichtungen gezielt suchen, vergleichen und individuelle Anforderungen berücksichtigen.

AOK-Pflegeheimsuche

Der AOK-Pflegeheimnavigator unterstützt Pflegebedürftige und Angehörige bei der Auswahl eines Pflegeheims. Neben Basisinformationen wie Lage, Trägerschaft und Ausstattung werden auch Qualitätsindikatoren veröffentlicht. Beispielsweise zur Betreuung, Hygiene oder sozialen Teilhabe. Die Einrichtungssuche ist über eine Karten- und Filtersuche möglich und bietet eine schnelle, vergleichende Übersicht über regionale Angebote sowie individuelle Auswahlmöglichkeiten.

AOK-Krankenhaussuche

Mit der AOK-Krankenhaussuche können Patient:innen Krankenhäuser vergleichen – etwa nach Behandlungsqualität, Fallzahlen, Mindestmengen oder Patientenzufriedenheit. Das Portal bietet indikationsspezifische Informationen, z. B. zur Qualität von Kniegelenkersatz, Herzoperationen oder Geburten. Alle Daten basieren auf öffentlich zugänglichen Qualitätsberichten sowie Routinedaten der Krankenkassen.

Deutsche Rentenversicherung (DRV)

Die DRV ist seit 2023 gesetzlich verpflichtet, im Rahmen von § 15 SGB VI Ergebnisse der externen Qualitätssicherung in der medizinischen Rehabilitation zu veröffentlichen. Grundlage ist das Programm Reha-QS, das regelmäßig Daten zur Ergebnis-, Struktur- und Prozessqualität erhebt. Die DRV veröffentlicht jährlich verschiedene Berichte. Über das Portal „Meine Rehabilitation“ können Versicherte nach Einrichtungen suchen und sich über Qualitätsergebnisse informieren.

Gesetzliche Krankenkassen (GKV)

Die GKV betreiben mit QS-Reha® ein eigenes Qualitätssicherungsverfahren für Rehaeinrichtungen. Es basiert auf sektorspezifischen Qualitätsindikatoren, die in den verschiedenen Fachbereichen angewendet werden. Erfasst werden u.a. medizinische Ergebnisqualität, Strukturmerkmale sowie die Zufriedenheit. Die Ergebnisse sowie das Methodenhandbuch, das detailliert über die zugrunde liegende Methodik informiert, werden im QS-Reha®-Portal öffentlich bereitgestellt.

DAS REHAPORTAL

DAS REHAPORTAL

ist seit vielen Jahren auf den Bereich der Rehabilitation spezialisiert. Das Portal bietet nicht nur Basisdaten zu Rehaeinrichtungen, sondern stellt umfassende Informationen bereit, darunter Qualitätsberichte, Patientenerfahrungen und Details zur Ausstattung. Die Darstellung der Kliniken basiert auf einem eigens entwickelten, wissenschaftlich fundierten Bewertungssystem, dessen Ergebnisse veröffentlicht werden.

Neben übergreifenden Institutionen und Unternehmen veröffentlichen auch einige Leistungserbringer selbst ihre Qualitätsdaten:

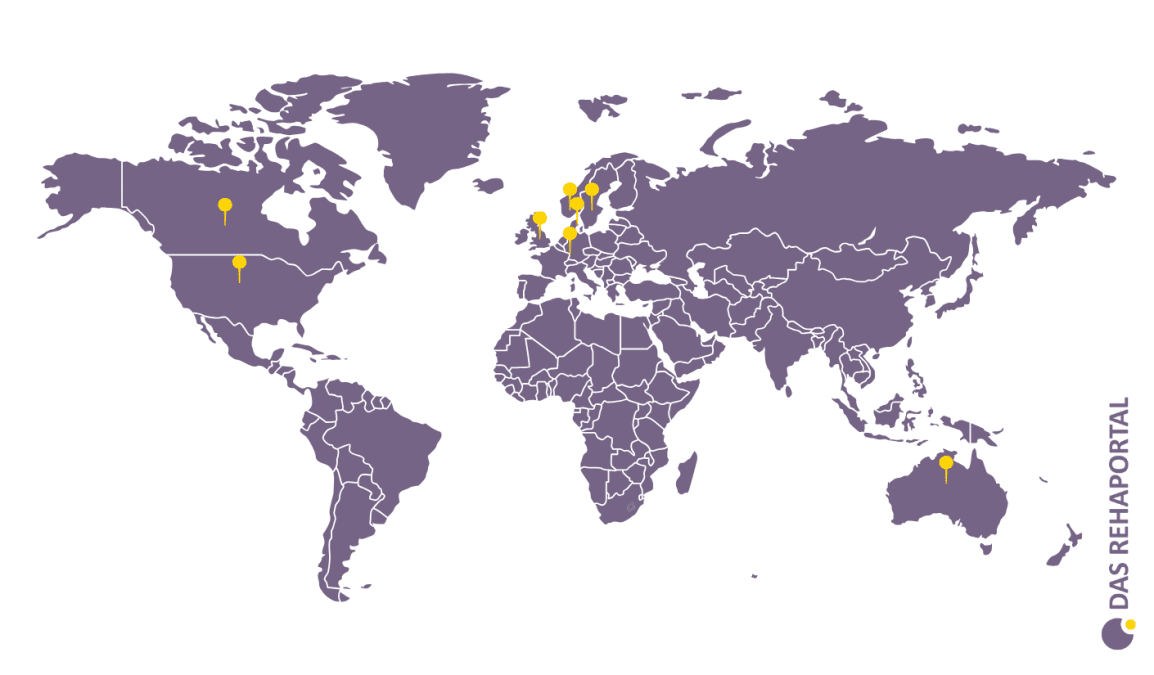

Public Reporting hat sich in vielen Ländern als effektives Instrument etabliert, um Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen zu fördern. Die Erfahrungen aus anderen Ländern bieten wertvolle Einblicke und zeigen, wie Public Reporting erfolgreich gestaltet werden kann.

Schweden: Vantetider.se

Das schwedische Projekt Vantetider konzentriert sich auf einen spezifischen Qualitätsaspekt: die Wartezeiten im Gesundheitswesen. Patient:innen können Informationen zu den durchschnittlichen Wartezeiten verschiedener Einrichtungen abrufen, was die Entscheidungsfindung erleichtert und Transparenz fördert.

Norwegen: Norwegian Institute of Public Health

Das Norwegische Institut für öffentliche Gesundheit bietet Berichte zu Qualitätsindikatoren für Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen. Zu den Schwerpunkten gehören Patientensicherheit, Behandlungsqualität und Wartezeiten, mit dem Ziel, die Versorgung kontinuierlich zu verbessern.

Dänemark: eSundhed.dk

Das dänische Portal eSundhed richtet sich sowohl an Patient:innen als auch an gewerbliche Anbieter. Es liefert umfassende Informationen zu Versorgungsprozessen und Qualitätsaspekten im dänischen Gesundheitssystem und unterstützt unterschiedliche Zielgruppen.

USA: Care Compare on Medicare.gov

Die Plattform Care Compare ist ein zentrales Public-Reporting-Instrument des US-amerikanischen Gesundheitssystems. Sie ermöglicht den Vergleich von Krankenhäusern, Pflegeheimen und Ärzt:innen. Die Daten stammen aus verschiedenen staatlichen Quellen und werden regelmäßig aktualisiert, um eine verlässliche Entscheidungsgrundlage zu bieten.

Großbritannien: NHS Choices

NHS Choices ist ein umfassendes Angebot des britischen Gesundheitsdienstes, das objektive Qualitätsdaten mit subjektiven Patientenbewertungen kombiniert. Die Plattform erleichtert Nutzer:innen die Orientierung und unterstützt fundierte Entscheidungen.

Schweiz: ANQ – Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken

Der ANQ veröffentlicht Qualitätsdaten von Schweizer Spitälern und Kliniken. Zu den Indikatoren gehören Infektionsraten, Patientenzufriedenheit und Behandlungsergebnisse, die für Transparenz und Qualitätsverbesserung sorgen.

Australien: MyHospitals

Das australische Portal MyHospitals bietet detaillierte Informationen zu Krankenhäusern in Australien. Es stellt Daten zu Wartezeiten, Patientenzufriedenheit und Behandlungsergebnissen bereit, um Patient:innen bei ihrer Wahl zu unterstützen und Transparenz zu fördern.

Kanada: Health Quality Ontario

Health Quality Ontario veröffentlicht Berichte über die Qualität der Gesundheitsversorgung in Ontario. Die Berichte enthalten Indikatoren wie Patientenerfahrungen, klinische Ergebnisse und Zugänglichkeit der Versorgung und sind sowohl für Patient:innen als auch Gesundheitsdienstleister von Nutzen.

Internationalen Beispiele zeigen, wie unterschiedlich Public Reporting umgesetzt werden kann, um Transparenz zu fördern, Patient:innen zu unterstützen und die Qualität der Gesundheitsversorgung zu steigern. Sie bieten wertvolle Anregungen für die Weiterentwicklung und Anpassung solcher Systeme in anderen Ländern.

Während Krankenhäuser in Deutschland bereits seit 2005 gesetzlich verpflichtet sind, strukturierte Qualitätsberichte zu veröffentlichen, gilt eine vergleichbare Verpflichtung für die Deutsche Rentenversicherung (DRV) erst seit 2023 (§ 15 SGB VI). Seitdem müssen auch Qualitätsergebnisse aus der externen Qualitätssicherung (QS) offengelegt werden.

Public Reporting in der Rehabilitation bezieht sich auf die transparente Veröffentlichung von Qualitätsdaten, etwa zu Behandlungsangeboten und Erfolge der Rehabilitation, um Patient:innen und Angehörigen fundierte Entscheidungen zu ermöglichen. Voraussetzung dafür ist das Wunsch- und Wahlrecht (§8 SGB IX), das Versicherten erlaubt, eine geeignete Rehaeinrichtung frei zu wählen. Ohne diese Wahlmöglichkeit bliebe Public Reporting weitgehend wirkungslos, da Transparenz allein nicht ausreicht: Erst wenn Patient:innen ihre Informationen auch in konkrete Entscheidungen umsetzen können, entfalten Qualitätsdaten ihre volle Wirkung. Die Verknüpfung von Wahlfreiheit und Transparenz stärkt die Patientenorientierung und rückt individuelle Bedürfnisse und Präferenzen in den Mittelpunkt der Versorgung.

Die Veröffentlichung von Qualitätsdaten in der Rehabilitation erfolgt aktuell über mehrere Kanäle und unterliegt unterschiedlichen rechtlichen Vorgaben. Zentrale Akteure sind:

Deutsche Rentenversicherung (DRV)

Die DRV ist seit 2023 gesetzlich verpflichtet, Qualitätsergebnisse aus der externen Qualitätssicherung zu veröffentlichen (§ 15 SGB VI). Grundlage ist das Programm Reha-QS, das bundesweit die medizinische und patientenbezogene Ergebnisqualität in Rehaeinrichtungen misst. Die Ergebnisse werden in regelmäßig erscheinenden Qualitätsberichten veröffentlicht und sollen die Versorgungsqualität sichtbar machen.

Gesetzliche Krankenkassen (GKV)

Auch die GKV führt eigene Qualitätssicherungsverfahren im Reha-Bereich durch, bekannt unter dem Begriff QS-Reha. Die Ergebnisse dieser Verfahren, etwa zu Patientenzufriedenheit, Ergebnisqualität und Strukturmerkmalen, werden in Qualitätsberichten veröffentlicht. Sie dienen Versicherten als Informationsgrundlage und ermöglichen eine übergreifende Bewertung von Reha-Einrichtungen.

Rehakliniken selbst

Einige Einrichtungen veröffentlichen freiwillig eigene Qualitätsberichte oder stellen Zusatzinformationen auf ihren Webseiten bereit – zum Beispiel zur Ausstattung, zum Leistungsspektrum oder zu Patientenerfahrungen.

DAS REHAPORTAL

Als unabhängiges Vergleichsportal bereitet DAS REHAPORTAL Qualitätsdaten aus verschiedenen Quellen strukturiert und verständlich auf. Ergänzt werden diese durch ein eigenes Bewertungssystem sowie durch veröffentlichte Ergebnisse aus Patient:innenbefragungen und PROMs.

Emmert M, Gemza R, Schöffski O, Sohn S. Public Reporting im Gesundheitswesen: Die Auswirkungen veröffentlichter Qualitätsdaten auf die Patientensteuerung. Gesundheitswesen. 2012;74(06):e25-e41. DOI: 10.1055/s-0031-1285857.

Schwenk U, Schmidt-Kaehler S. SPOTLIGHT Gesundheit: Public Reporting – Transparenz über Gesundheitsanbieter erhöht Qualität der Versorgung. Bertelsmann Stiftung. Spotlight Gesundheit. 2016;2016(02). Verfügbar unter: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/spotlight-gesundheit-012016.

Hibbard JH, Stockard J, Tusler M. Does publicizing hospital performance stimulate quality improvement efforts? Health Affairs. 2005;24(4):1150-60. DOI: 10.1377/hlthaff.24.4.1150.

Werner RM, Asch DA. The unintended consequences of publicly reporting quality information. JAMA. 2005;293(10):1239-44. DOI: 10.1001/jama.293.10.1239.

Lindenauer PK, Remus D, Roman S, Rothberg MB, Benjamin EM, Ma A, Bratzler DW. Public reporting and pay for performance in hospital quality improvement. New England Journal of Medicine. 2007;356(5):486-96. DOI: 10.1056/NEJMsa064964.

Porter ME. What is value in health care? New England Journal of Medicine. 2010;363(26):2477-81. DOI: 10.1056/NEJMp1011024.

Schrappe M. Transparenz und Public Reporting. In: Schrappe M, Herausgeber. Qualität 2030. Die umfassende Strategie für das Gesundheitswesen. Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2014. S. 181-7. DOI: 10.32745/9783954661527-5.

Emmert M, Kolb B. Public Reporting im Gesundheitswesen. Eine systematische Aufarbeitung von Erfolgsfaktoren und Barrieren in Bezug auf das Design von Report Cards. 2023. Verfügbar unter: https://bst-gesundheit.de/wp-content/uploads/2024/04/Public_Reporting_Report_Cards_2307.pdf