Chefarzt der Kardiologie Reha

Waldburg-Zeil, Klinik Schwabenland

Die koronare Herzkrankheit (KHK) zählt zu den häufigsten Herzerkrankungen. Eine ihrer verbreitetsten Formen ist die chronisch ischämische Herzkrankheit. Sie wird unter dem ICD-Code I25 klassifiziert.

Durch Ablagerungen (Plaques) in den Gefäßen, die das Herz mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen, kommt es zu einer Verengung oder Verdickung der Gefäßwände der Herzkranzgefäße. Dadurch wird der Herzmuskel nicht mehr ausreichend durchblutet. Dies kann zu Beschwerden wie Brustschmerzen (Angina pectoris) führen und im schlimmsten Fall einen Herzinfarkt verursachen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie sich eine KHK bemerkbar macht, welche Ursachen zugrunde liegen, wie die Diagnose gestellt wird – und warum eine Rehabilitation ein entscheidender Baustein in der Behandlung ist.

Das Herz ist ein lebenswichtiges Organ, das aus zwei Hälften mit jeweils einem Vorhof und einer Kammer besteht. Es versorgt den Körper mit sauerstoffreichem Blut. Damit es selbst leistungsfähig bleibt, wird der Herzmuskel über die Herzkranzgefäße – sogenannte Koronararterien – durchblutet.

Bei einer chronisch ischämischen Herzkrankheit (KHK) kommt es in diesen Gefäßen zu Verengungen durch Ablagerungen. Diese sogenannten Plaques bestehen aus Cholesterin, Fetten, Bindegewebe und Entzündungszellen und verengen die Gefäße oft schleichend über viele Jahre. Viele Jahre bleibt dieser Vorgang unbemerkt. Irgendwann sind die Verengungen aber so stark, dass der Blutfluss in den Gefäßen gestört ist. Die Folge: Der Herzmuskel erhält nicht mehr genügend Sauerstoff und Nährstoffe.

In Deutschland leben rund 5 Millionen Menschen mit einer KHK. Unbehandelt kann die Erkrankung schwerwiegende Folgen wie einen Herzinfarkt oder eine Herzschwäche haben.

Die häufigste Ursache der chronisch ischämischen Herzkrankheit ist eine Atherosklerose – eine schleichende Gefäßveränderung, bei der sich Ablagerungen (Plaques) an den Innenwänden der Herzkranzgefäße bilden. Diese Engstellen behindern den Blutfluss und begünstigen eine Minderversorgung des Herzmuskels mit Sauerstoff.

Ein besonders wichtiger Risikofaktor ist das zunehmende Lebensalter. Männer ab etwa 40 Jahren und Frauen ab etwa 50 Jahren sind häufiger betroffen. Auch genetische Veranlagungen – wie familiär gehäuft auftretende Herz-Kreislauf-Erkrankungen – erhöhen das Risiko.

Daneben gibt es zahlreiche vermeidbare Risikofaktoren, die durch Lebensstil und Verhalten beeinflusst werden können. Dazu zählen insbesondere:

Die Kombination mehrerer Risikofaktoren erhöht die Wahrscheinlichkeit, an einer KHK zu erkranken, deutlich.

Die Symptome einer KHK hängen davon ab, wie stark die Herzkranzgefäße verengt sind – und wie gut der Herzmuskel noch durchblutet wird. Zu Beginn bleibt die Erkrankung oft unbemerkt, denn viele Betroffene spüren zunächst keine Beschwerden.

Typisch für eine ausgeprägte Minderdurchblutung (Ischämie) ist die sogenannte Angina pectoris: ein plötzlich auftretender, drückender oder brennender Schmerz in der Brust. Oft geht er mit einem Engegefühl, Atemnot und Angst einher. Zu Beginn treten diese Beschwerden meist bei körperlicher Belastung auf – etwa beim Treppensteigen oder schnellen Gehen. Später können sie auch in Ruhe auftreten.

Weitere mögliche Symptome einer KHK sind:

Wichtig zu wissen: Bei älteren Menschen und bei Menschen mit Diabetes kann die KHK auch symptomarm oder ganz unbemerkt verlaufen. Gerade hier ist eine frühe Diagnose entscheidend, um Folgeerkrankungen zu verhindern.

Die chronisch ischämische Herzkrankheit kann sich in verschiedenen Formen äußern – je nachdem, wie stark die Durchblutung des Herzmuskels eingeschränkt ist. Mediziner:innen unterscheiden dabei vor allem zwei Hauptformen von Beschwerden, die im Rahmen einer KHK auftreten können: die stabile und die instabile Angina pectoris.

Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Unterschiede:

| Merkmal | Stabile Angina pectoris | Instabile Angina pectoris |

| Auftreten | In bekannten Situationen (z. B. bei Anstrengung, Stress) | Plötzlich, auch in Ruhe oder bei geringer Belastung |

| Beschwerden | Druck oder Schmerz in der Brust, Engegefühl, Atemnot | Ähnliche Symptome, aber stärker und häufiger |

| Dauer und Verlauf | Beschwerden klingen in Ruhe rasch ab | Beschwerden dauern länger, bessern sich oft nicht von selbst |

| Auslöser | Körperliche Belastung, Kälte, Ärger, schwere Mahlzeit | Keine erkennbaren Auslöser nötig |

| Gefährdungslage | Stabiler Verlauf, geringeres Risiko für akute Komplikationen | Akute Verschlechterung möglich, hohes Risiko für Herzinfarkt |

| Dringlichkeit der Behandlung | Wichtig, aber nicht akut | Medizinischer Notfall – sofort ärztlich abklären lassen! |

Die instabile Angina pectoris gilt als medizinischer Notfall und sollte immer als Warnsignal ernst genommen werden – sie kann ein Vorbote eines Herzinfarkts sein. Wird die chronisch ischämische Herzkrankheit nicht rechtzeitig behandelt, drohen schwerwiegende Folgen wie ein Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, eine Herzschwäche oder im schlimmsten Fall ein plötzlicher Herztod.

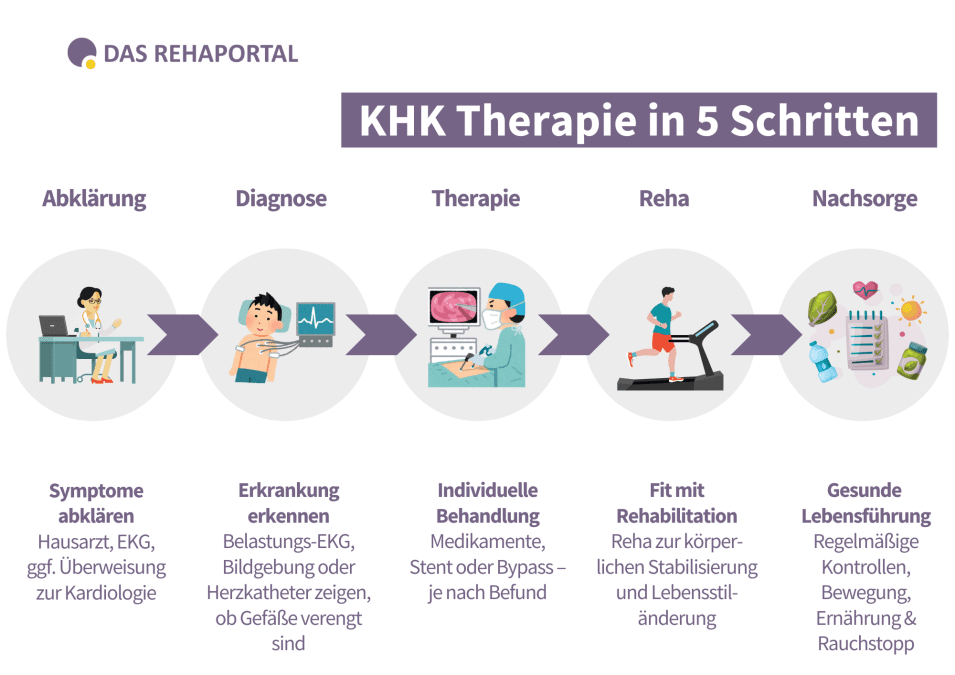

Der erste Schritt zur Diagnose einer KHK beginnt mit einem ausführlichen ärztlichen Gespräch. Dabei fragt die Ärztin oder der Arzt nach möglichen Beschwerden wie Brustschmerzen, Atemnot oder Engegefühl – und ob diese bei Belastung oder in Ruhe auftreten. Wichtig sind auch Hinweise auf persönliche Risikofaktoren, etwa Rauchen, Bewegungsmangel, Bluthochdruck, Übergewicht oder erbliche Vorbelastungen.

Erste Anhaltspunkte liefern zudem einfache körperliche Untersuchungen und Laborwerte:

Auch ein Blick in die Familiengeschichte kann wichtig sein: Treten Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei nahen Verwandten häufiger auf, deutet das auf ein erhöhtes erbliches Risiko hin.

Wenn sich der Verdacht auf eine KHK erhärtet, kommen in der Regel bildgebende oder funktionelle Verfahren zum Einsatz, die das Herz genauer untersuchen – ohne in den Körper einzugreifen:

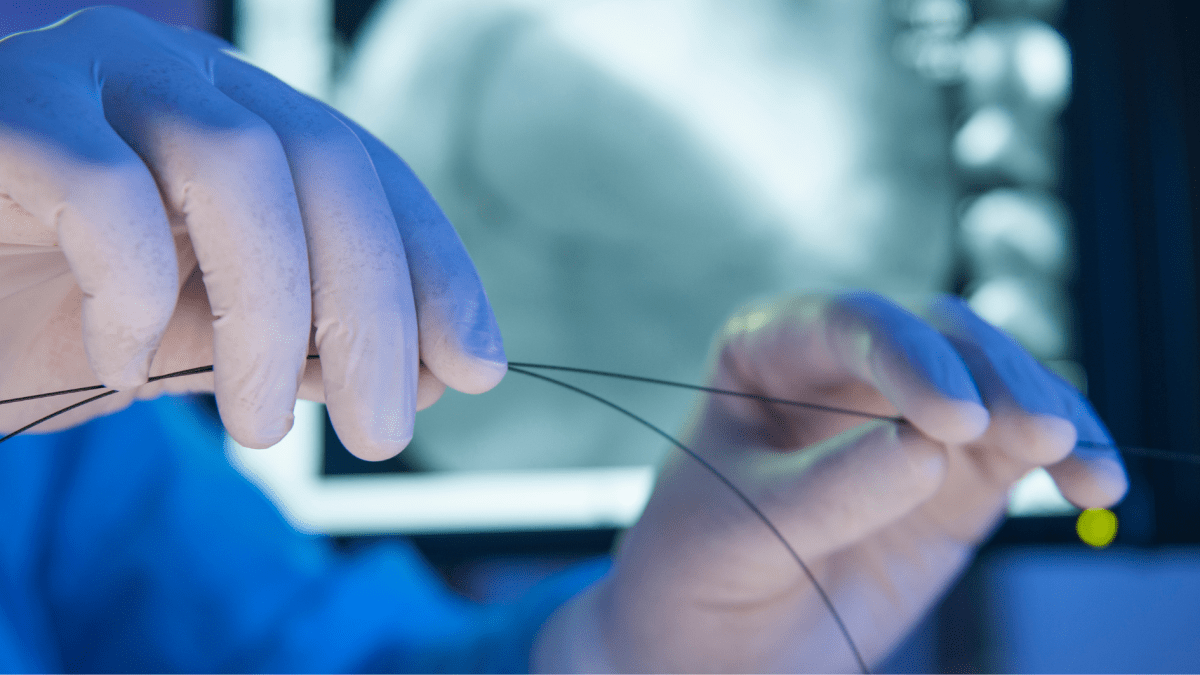

Zeigen die vorangegangenen Untersuchungen Auffälligkeiten, kann eine Herzkatheteruntersuchung (Koronarangiografie) erforderlich sein. Dabei wird über ein dünnes Röhrchen ein Kontrastmittel direkt in die Herzkranzgefäße eingebracht, um diese exakt zu beurteilen. Die Untersuchung, die sehr schonend über eine Arm- oder Leistenarterie durchgeführt werden kann, liefert ein klares Bild darüber, ob und wo relevante Verengungen vorliegen.

Sollten Verengungen vorliegen, können diese bei der gleichen Untersuchung mit einem Ballon aufgedehnt und danach sofort mit einer Gefäßstütze (Stent) versorgt werden.

Im schlimmsten Fall können die Brustbeschwerden ganz plötzlich massiv Auftreten, oft einhergehend mit Kaltschweißigkeit, Übelkeit und Kreislaufproblemen. Selten strahlen die Beschwerden in den Bauch aus und können mit anderen Erkrankungen verwechselt werden. Bis zum Beweis des Gegenteils ist das ein akuter, lebensbedrohlicher Notfall. Sie sollten daher sofort einen Notarzt hinzuziehen (Rufnummer: 112), der sie rasch in eine entsprechend ausgestattete Klinik bringt. Wegen der Gefahr schwerer Herzrhythmusstörungen bis zum plötzlichen Herztod sollten Sie auf keinen Fall mit dem PKW in die Klinik fahren oder sich fahren lassen.

Bestätigt sich in der Klinik der Verdacht auf einen Herzinfarkt, so wird notfallmäßig eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt. Falls Gefäßverschlüsse oder starke Verengungen der Herzkranzgefäße vorliegen, werden diese aufgedehnt und wie oben beschrieben, mit einem Stent versorgt. In den entsprechenden Zentren wird diese Untersuchung rund um die Uhr angeboten.

Ziel der Behandlung einer chronisch ischämischen Herzkrankheit ist es, die Durchblutung des Herzmuskels zu verbessern, Beschwerden zu lindern und schwerwiegenden Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt oder Herzschwäche vorzubeugen.

In der Regel beginnt die Therapie mit Medikamenten. Diese sollen den Sauerstoffbedarf des Herzens senken, die Gefäße erweitern und das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen. Häufig eingesetzte Wirkstoffe sind:

Ziel ist es, sowohl die Lebensqualität zu verbessern als auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Ereignisse zu senken.

Wenn die Beschwerden trotz medikamentöser Behandlung bestehen bleiben oder die Bildgebung eine starke Gefäßverengung zeigt, kann eine interventionelle Therapie notwendig sein.

Dabei stehen zwei Verfahren zur Verfügung:

Welche Methode im Einzelfall geeignet ist, entscheidet ein interdisziplinäres Herzteam. Die Empfehlung richtet sich nach dem Ausmaß der Erkrankung, dem allgemeinen Gesundheitszustand und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

Die Rehabilitation ist ein zentraler Bestandteil der Behandlung der chronisch ischämischen Herzkrankheit. Sie beginnt oft direkt im Anschluss an einen akuten Herzvorfall, einen operativen Eingriff oder bei chronischen Beschwerden – und zielt darauf ab, den Gesundheitszustand zu stabilisieren und langfristig zu verbessern.

Im Mittelpunkt stehen vier Ziele:

1. Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit

Durch gezieltes Training wird das Herz-Kreislauf-System gestärkt. Beweglichkeit, Ausdauer und Koordination verbessern sich – und auch die Belastbarkeit im Alltag steigt.

2. Intensive Aufklärung über die Risikofaktoren und ihre Folgen

Es erfolgt eine intensive Suche nach möglichen Risikofaktoren für eine Arteriosklerose. Danach werden die Patienten über die Folgen und Zusammenhänge der Risikofaktoren aufgeklärt.

3. Verminderung von Risikofaktoren

In der Reha lernen Patient:innen, wie sie diese Risikofaktoren wie Rauchen, Bewegungsmangel oder ungesunde Ernährung gezielt angehen können. Aufklärung und aktive Mitarbeit sind hier entscheidend.

4. Stärkung des Selbstmanagements und der Lebensqualität

Die Reha unterstützt Betroffene dabei, mit der Erkrankung umzugehen und ihr Leben wieder selbstbestimmt zu gestalten. Dazu gehören auch psychologische Begleitung, Stressbewältigung und die Vorbereitung auf Beruf oder Alltag.

Die Reha bei KHK verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz: Sie berücksichtigt körperliche, psychische und soziale Aspekte – immer mit dem Ziel, Komplikationen vorzubeugen und die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.

Nach einem Herzinfarkt, einer Bypass-Operation oder im Verlauf einer fortgeschrittenen koronaren Herzkrankheit ist eine Rehabilitation medizinisch empfohlen. In spezialisierten Reha-Kliniken erhalten Patient:innen ein strukturiertes, auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Therapieprogramm – basierend auf den Reha-Therapiestandards (RTS) der Deutschen Rentenversicherung und dem offiziellen Schulungscurriculum zur koronaren Herzkrankheit (KHK). Diese evidenzbasierten Standards gewährleisten, dass alle Patient:innen strukturiert und qualitätsgesichert behandelt werden.

| Bewegungstherapie In angeleiteten Einheiten lernen die Patient:innen, wie sie durch gezielte körperliche Aktivität ihre Belastbarkeit verbessern und das Herz-Kreislauf-System entlasten können. Auch der Transfer in den Alltag wird geübt – z. B. durch Gehtraining, Alltagssport und Trainingspläne für zu Hause. |

Ernährungsberatung und -training Vermittlung einer herzgesunden, alltagstauglichen Ernährung – mit Fokus auf praktischer Umsetzung (z. B. Lesen von Lebensmitteletiketten, Kochtipps, Essverhalten im Berufsleben). |

| Lebensstiländerung bei KHK Dieses Modul umfasst Rauchstopp, Stressbewältigung, Zeitmanagement und Tipps für den beruflichen Alltag. Ziel ist es, Hürden im Alltag zu erkennen und Strategien für dauerhafte Verhaltensänderungen zu entwickeln. |

Umgang mit der Erkrankung im Alltag In Schulungseinheiten wird praxisnah vermittelt, wie man Symptome erkennt, mit Unsicherheit umgeht, Medikamente richtig einnimmt und ärztliche Empfehlungen einordnen kann – auch für den Notfall. |

| Psychosoziale Unterstützung Einzelgespräche oder Gruppensitzungen helfen beim Umgang mit Ängsten, Erschöpfung oder depressiven Verstimmungen. Ergänzend kommen Entspannungsverfahren wie PMR oder Achtsamkeitstraining zum Einsatz. |

Soziale und berufliche Beratung Fachkräfte beraten zu Wiedereinstieg in den Beruf, sozialrechtlichen Fragen oder Alltagshilfen – auch im Hinblick auf Nachsorgeangebote oder wohnortnahe Unterstützung. |

Die Inhalte orientieren sich am offiziellen Curriculum der Deutschen Rentenversicherung, das in fünf klar strukturierte Module gegliedert ist. Sie zielen darauf ab, die Eigenverantwortung zu stärken, Ängste abzubauen und den Übergang zurück in ein selbstbestimmtes Leben zu erleichtern.

Die Reha-Therapiestandards der Deutschen Rentenversicherung sorgen für einheitliche Qualitätsvorgaben – damit Patient:innen mit KHK bundesweit nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen behandelt werden.

Eine koronare Herzkrankheit entsteht meist über viele Jahre begünstigt durch ungünstige Lebensgewohnheiten und bestimmte Risikofaktoren. Die gute Nachricht: Viele dieser Faktoren lassen sich aktiv beeinflussen. Wer gezielt vorbeugt, kann die Entstehung einer KHK deutlich verzögern oder sogar verhindern.

Rauchstopp

Rauchen ist einer der größten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ein vollständiger Verzicht verbessert die Gefäßgesundheit bereits nach kurzer Zeit.

Regelmäßige Bewegung

Ausdauertraining – z. B. zügiges Gehen, Radfahren oder Schwimmen – stärkt das Herz-Kreislauf-System. Schon 30 Minuten moderate Bewegung an fünf Tagen pro Woche zeigen nachweislich Wirkung.

Gesunde Ernährung

Empfehlenswert ist eine mediterran geprägte Ernährung mit viel Gemüse, Vollkorn, pflanzlichen Fetten und wenig tierischen Produkten sowie Zucker.

Stressbewältigung

Chronischer Stress begünstigt Entzündungsprozesse im Körper. Entspannungsverfahren, Achtsamkeit oder gezielte Pausen im Alltag helfen, das Risiko zu senken.

Regelmäßige Vorsorge und Check-ups

Bluthochdruck, Diabetes oder erhöhte Cholesterinwerte sollten frühzeitig erkannt und behandelt werden. Regelmäßige ärztliche Kontrollen sind daher sinnvoll – besonders bei familiärer Vorbelastung.

Eine präventive Lebensweise senkt nicht nur das Risiko für eine koronare Herzkrankheit, sondern verbessert auch die allgemeine Lebensqualität – körperlich und psychisch.

Die chronisch ischämische Herzkrankheit ist eine ernstzunehmende, aber gut behandelbare Erkrankung der Herzkranzgefäße. Sie entsteht meist über Jahre hinweg – oft unbemerkt – und kann zu Herzinfarkt, Herzschwäche oder anderen lebensbedrohlichen Komplikationen führen.

Eine frühzeitige Diagnose, eine konsequente medizinische Behandlung und gezielte Lebensstiländerungen können den Krankheitsverlauf deutlich verlangsamen. Besonders wichtig ist eine individuell abgestimmte Rehabilitation: Sie unterstützt Betroffene nicht nur dabei, körperlich wieder leistungsfähig zu werden, sondern auch psychisch stabil und selbstbestimmt in den Alltag zurückzukehren.

Wer seine Risikofaktoren kennt und aktiv an der eigenen Gesundheit mitarbeitet, kann nicht nur das Fortschreiten der Erkrankung aufhalten – sondern oft sogar die Lebensqualität deutlich verbessern.

Zu den häufigsten Anzeichen einer KHK gehören Brustschmerzen (Angina pectoris) und Atemnot – vor allem bei körperlicher Belastung. Manche Betroffene berichten auch über ein Engegefühl in der Brust, Übelkeit, Schweißausbrüche oder Schmerzen im Oberbauch. Die Beschwerden können je nach Krankheitsverlauf unterschiedlich stark ausgeprägt sein – oder bei älteren Menschen sogar ganz fehlen. Bei Brustbeschwerden in Ruhe besteht Verdacht auf einen Herzinfarkt und akuter Handlungsbedarf (Notarzt).

Bei der KHK sind die Herzkranzgefäße verengt, meist durch sogenannte Plaques. Dadurch erhält der Herzmuskel nicht mehr genügend Sauerstoff – besonders bei körperlicher Anstrengung. Das kann zu Beschwerden führen und auf Dauer das Herz schwächen.

Die Rehabilitation trägt entscheidend dazu bei, die Lebensqualität von Patient:innen mit KHK nachhaltig zu verbessern. Sie hilft, den Alltag wieder selbstständig zu bewältigen, die körperliche Leistungsfähigkeit zu steigern und besser mit der Erkrankung umzugehen. Auch die berufliche Wiedereingliederung und die Vorbeugung weiterer Herz-Kreislauf-Erkrankungen stehen im Mittelpunkt.

Das Reha-Programm umfasst Bewegungstherapie, Ernährungsschulung, psychologische Unterstützung und medizinische Schulungen. Ziel ist es, Risikofaktoren zu reduzieren und einen herzgesunden Lebensstil aufzubauen.

In der Regel dauert eine stationäre Reha drei Wochen. In medizinisch begründeten Fällen kann die Maßnahme verlängert werden. Das entscheidet die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt.

Das Ziel der Reha ist es, die Arbeitsfähigkeit und körperliche Belastbarkeit wiederherzustellen. Wann genau die Rückkehr in den Beruf oder zu sportlichen Aktivitäten sinnvoll ist, hängt vom individuellen Gesundheitszustand ab. Am besten besprechen Sie dies mit Ihrem behandelnden Team.

Regelmäßige Bewegung, ausgewogene Ernährung und der Verzicht auf Nikotin sind zentrale Bausteine. Auch ein bewusster Umgang mit Stress und regelmäßige medizinische Kontrollen tragen dazu bei, das Herz langfristig zu schützen.