Chefärztin

VITREA Berghofklinik Bad Essen

Glücksspielsucht ist ein ernstzunehmendes und komplexes Problem, von dem weltweit viele Menschen betroffen sind und das ihr Leben nachhaltig verändert. Die zunehmende Verfügbarkeit von Online- und mobilen Glücksspielen sowie neue Technologien wie Kryptowährungen und Virtual Reality beeinflussen das Spielverhalten und stellen zusätzliche Herausforderungen dar. Dieser Ratgeber bietet einen Überblick über die Verbreitung, die Risikofaktoren und die Faszination des Glücksspiels. Er erläutert, was pathologisches Spielen bedeutet, wie eine Diagnose gestellt wird und welche Symptome typisch sind, einschließlich möglicher Entzugssymptome. Außerdem werden verschiedene Behandlungsmöglichkeiten vorgestellt, mit einem besonderen Fokus auf die Therapie in einer stationären Rehaklinik.

Weltweit spielen etwa 26 % der Erwachsenen regelmäßig Glücksspiele, mit teils erheblichen regionalen Unterschieden. In Großbritannien beispielsweise wird geschätzt, dass rund 42 Millionen Menschen mindestens einmal pro Jahr an Glücksspielen teilnehmen. Besonders Online-Glücksspiele, vor allem über mobile Endgeräte, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Diese Entwicklung wird durch den technologischen Fortschritt und die weite Verbreitung von Glücksspiel-Apps zusätzlich begünstigt. In Deutschland ergab die repräsentative PAGE-Studie, dass rund 1 % der Bevölkerung im Laufe ihres bisherigen Lebens ein problematisches Glücksspielverhalten entwickelt hat. Epidemiologische Befunde zeigen dabei eine deutlich höhere Betroffenheit von Männern, was sich auch in der Beratungs- und Behandlungspraxis widerspiegelt. In der Altersgruppe der 48- bis 64-Jährigen liegt dieser Anteil bei 0,3 %, während er in der Gesamtgruppe der 14- bis 64-Jährigen bei 1,0 % liegt. Risikofaktoren wie ein niedriger Bildungsstand, Arbeitslosigkeit und ein Migrationshintergrund sind mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für Glücksspielprobleme verbunden.

Laut dem Bericht „Globale Glücksspiel-Trends und Statistiken 2024“ wird erwartet, dass der Einsatz von Kryptowährungen sowie Technologien wie Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) in Online-Casinos in den kommenden Jahren weiter zunimmt. Diese Entwicklungen könnten das Spielverhalten nachhaltig verändern und neue Herausforderungen für den Bereich des verantwortungsvollen Spielens mit sich bringen.

Problematisches Glücksspiel tritt häufig gemeinsam mit weiteren psychischen Erkrankungen auf. Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung zeigen Betroffene ein deutlich höheres Risiko für zusätzliche Störungen: depressive Erkrankungen treten 3,8-mal häufiger auf, stoffgebundene Suchterkrankungen (einschließlich Tabakkonsum) 3,5-mal und Angststörungen bzw. posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) 3,2-mal häufiger.

Spielen macht Spaß: Es fördert Teamfähigkeit und Kreativität. Es hilft, gemeinsame Regeln aufzustellen und Entscheidungen zu treffen. Oft lässt es uns die Zeit vergessen und in Phantasiewelten eintauchen. Wir schulen unsere Feinmotorik, sind mit neuen Reizen konfrontiert oder freuen und ärgern uns über Sieg oder Niederlage. Mal geht es um Nervenkitzel, mal um das Gewinnen von Geld, und oft dient es einfach nur der Entspannung. In der Kindheit gehört Spielen im Grunde zu unseren elementaren Grunderfahrungen und Bedürfnissen. Im kindlichen Spiel werden tiefe emotionale Erfahrungen ermöglicht, Wünsche und Träume realisiert, soziale Rollen eingeübt und auch Vorstellungen von der persönlichen Zukunft entwickelt. Was soll nun daran gefährlich sein?

Spielen ist so alt wie die Menschheit. Bereits 3000 Jahre vor Christus waren Glücksspiele der Menschheit anhand der archäologischen Funde sechsseitiger Würfel in Teilen Chinas und Mesopotamiens bekannt. Entsprechend waren schon rund 500 Jahre vor Christus erste Bemühungen unternommen worden, die Glücksspiele in den Rahmen des „verantwortungsbewussten Spielens“ zu halten, als Themistokles, ein bedeutender Staatsmann und General im antiken Athen, für ein Spielverbot für Staatsbeamte plädierte. Der römische Kaiser Justinian verbot im Römischen Reich etwa 500 Jahre nach Christus jedwede Teilnahme am Glücksspiel und die Folgejahrhunderte waren geprägt durch wechselnde Einstellungen innerhalb verschiedener Gesellschaftsschichten zwischen moralischen Bedenken, gesellschaftlichem „Must-have“, harmlosen Freizeitvergnügen und gerne gesehener staatlicher Einnahmequelle.

Es gibt Spiele, bei denen es um das Gewinnen von Geld geht: Glücksspiele. Der Reiz eines Geldgewinns macht Glücksspiele so spannend und interessant. Für viele Menschen ist auch das Glücksspielen das, was es sein sollte, ein harmloses Freizeitvergnügen. Einige Menschen erweisen sich jedoch hierzu besonders vulnerabel, entwickeln einen unüberwindbaren Drang, zu spielen, ggf. ungeachtet der negativen finanziellen, sozialen und gesundheitlichen Auswirkungen.

Die ersten Gewinne – egal, ob kleine oder größere Geldbeträge – werden oft als persönlicher Erfolg gewertet. Schnell wird das Glück im Spiel mit der eigenen Leistungsfähigkeit gleichgesetzt. Das schöne Gefühl, z. B. den Automaten überlistet zu haben, verführt zu immer höheren Einsätzen und dem Trugschluss, dass es auch beim nächsten Mal funktionieren könnte. Scheinbar ist alles noch unter Kontrolle. Das anfänglich moderate Freizeit-Zocken entwickelt sich zu regelmäßigen Besuchen in der Spielhalle.

Wenn das Spielen um Geld oder die virtuelle Welt des Internets mit Gamen, Wetten, Chatten, Surfen oder Streamen den Alltag bestimmt, kann das schwerwiegende Folgen haben. Gesundheit, Lebensqualität, soziale Beziehungen und die finanzielle Existenz geraten zunehmend aus dem Gleichgewicht.

Trotz tiefgreifender Nachteile können Betroffene mit dem Glücksspielen nicht mehr aufhören. Sie spielen immer weiter – bis alles Geld verspielt ist. Ein unwiderstehlicher Drang treibt sie zum Glücksspiel, in der Hoffnung, zu gewinnen oder verlorenes Geld zurückzugewinnen. Diese Menschen können zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr entscheiden, ob sie dem Glücksspiel wirklich nachgehen möchten und verlieren nach und nach die Kontrolle bzw. Steuerung über ihr Spielverhalten. Immer öfter kommt es zum Totalverlust des gesamten Einsatzes. Angetrieben von der Vorstellung, verlorenes Geld zurückzugewinnen wird die Risikobereitschaft größer und eine Eigendynamik setzt ein. Gleichzeitig wird das Glücksspiel vor Freunden und Familie verheimlicht.

Die mittlerweile krankhaft Spielenden versprechen sich selbst und ihrem Umfeld immer wieder, mit dem Glücksspiel aufzuhören. Doch das Scheitern führt zu Selbstverachtung, Scham und Verzweiflung. Die Abwärtsspirale dreht sich unaufhörlich weiter, mit oft verheerenden Folgen für Psyche, Beziehungen und Existenz. In solchen Fällen spricht man von Glücksspielsucht oder von krankhaftem bzw. pathologischem Glücksspiel. Medizinisch wird die Erkrankung unter dem Diagnoseschlüssel F63.0 im internationalen Klassifikationssystem ICD-10 geführt – als „Pathologisches Spielen“. Weitere geläufige Bezeichnungen sind „Glücksspielabhängigkeit“, „Spielsucht“ oder „problematisches Glücksspielverhalten“.

In der englischen Sprache wird zwischen „to play“ (spielen) und „to gamble“ (glücksspielen) unterschieden. In der deutschen Sprache gibt es diese Unterscheidung nicht. Eine mögliche Erklärung dafür, dass wir umgangssprachlich von „Spielern“ und „Spielsucht“ statt von „Glücksspielern“ und „Glücksspielsucht“ sprechen und damit die Erkrankung verharmlosen.

Die Diagnose wird anhand der Kriterien des in Deutschland anerkannten ICD-Systems und des im englischsprachigen Raum gebräuchlichen DSM-Systems gestellt. Dies erfolgt durch Facharzt:innen für Psychiatrie und Psychotherapie, psychologische Psychotherapeut:innen oder durch eine örtliche Suchtberatungsstelle, die anonyme und kostenfreie Beratungsgespräche anbietet.

Relevante diagnostische Kriterien einer pathologischen Glücksspielsucht sind:

Diese Kriterien müssen über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten bestehen, um eine Diagnose von pathologischem Spielen stellen zu können.

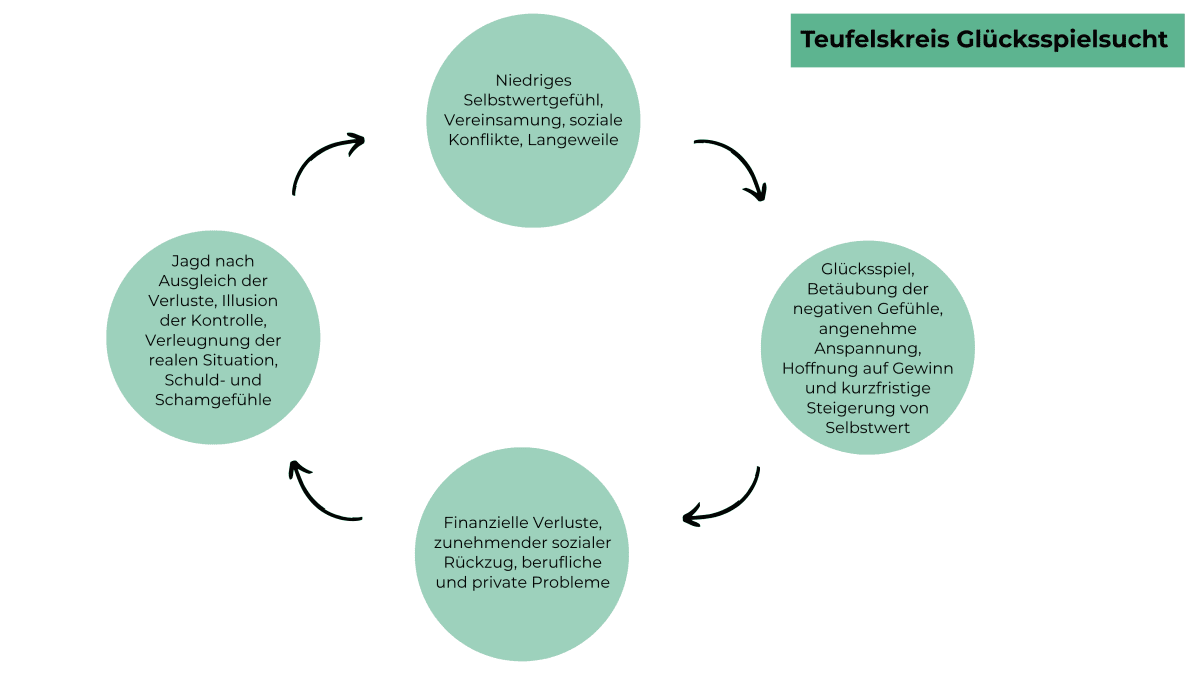

Die Symptome des Glücksspielens sind sehr unterschiedlich und individuell ausgeprägt. Die Betroffenen verspüren zunächst eine angenehme Spannung und Nervenkitzel beim Spiel, evtl. Gefühl der Überlegenheit, können aktuelle Konflikte und Probleme beim Spielen „vergessen“, verspüren weniger „Langeweile“, fühlen sich beim Spielen nicht mehr einsam, erhoffen einen Ausgleich der finanziellen Verluste. Die negativen Gefühle wie Leere und Erschöpfung, depressive Stimmung, innere Spannung, Ängste und oder niedriges Selbstwertgefühl können durch das Spielen verdrängt und betäubt werden. Mit dem zunehmend stärkeren Sog des Teufelskreises Spielsucht kommt es zum sozialen Rückzug, Vereinsamung, Herabsinken des Selbstwertes und Schuldgefühlen, massiven finanziellen Verlusten, Zunahme der depressiven Beschwerden bis hin zu lebensmüden Gedanken.

Das pathologische Glücksspielen führt in den meisten Fällen zu starken Einschränkungen im Alltag. Die Gedanken drehen sich immer weniger um soziale oder berufliche Themen, sondern ausschließlich um das nächste Spiel und das dafür benötigte Geld. Die Glücksspielsucht bestimmt den kompletten Tagesrhythmus. Denn wenn auch am Anfang noch kleine Einsätze und Gewinne zu Euphorie führten, brauchen die Glücksspielenden immer höhere Anreize, um den gewünschten Kick zu erreichen.

Kann aus irgendeinem Grund nicht gespielt werden, werden Glücksspielabhängige unruhig und gereizt. Der immer wieder erlebte Kontrollverlust führt zu Ängsten und Schuldgefühlen, die mit neuen Spielrunden verdrängt werden. Freunde und Familie werden belogen, um das wahre Ausmaß zu vertuschen. Der Suchtdruck führt Betroffene zu immer neuen Versuchen, verlorenes Geld zurückzugewinnen.

Wie bei anderen Suchterkrankungen kann sich auch ein möglicher Spielentzug in körperlichen und psychischen Symptomen bei den Betroffenen zeigen. Diese können sein:

Wenn das Spielen zum zentralen Lebensinhalt wird, drohen darüber hinaus gravierende soziale und existenzielle Folgen: Partnerschaften zerbrechen, Freundschaften gehen verloren, der soziale Rückzug führt zur Isolation. Strafverfahren, Jobverlust und massive finanzielle Probleme sind keine Seltenheit. Hinzu kommen häufig psychosomatische Beschwerden, depressive Episoden – bis hin zu suizidalen Gedanken oder Versuchen.

Fühlen Sie sich belastet? Psychosomatische Beschwerden können oft mit emotionalem Stress oder seelischen Herausforderungen verbunden sein. Wenn Sie das Gefühl haben, Unterstützung zu benötigen oder sogar Suizidgedanken haben, zögern Sie nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Telefonseelsorge steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung – kostenfrei und anonym: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222

TelefonseelsorgeDie Behandlung pathologischer Glücksspieler:innen kann sowohl im ambulanten als auch im stationären Rahmen erfolgen. Erste sinnvolle Anlaufstelle für eine Behandlung ist in jedem Fall eine regionale Suchtbehandlungsstelle. Sie bietet Hilfestellungen bei Fragen zu den Behandlungsmöglichkeiten und bei der Antragsstellung. Darüber hinaus sind Selbsthilfegruppen und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung weiterführende Unterstützungsstellen. Alle Stellen bieten anonyme, vertrauliche und kostenfreie Beratung. Zusammen mit den Experten wird gemeinsam entschieden, welche Behandlungsform im individuellen Fall am günstigsten ist.

Sind die sozialen und psychischen Folgen der Glücksspielsucht noch gering ausgeprägt, kann eine Behandlung im ambulanten Setting sinnvoll sein. Ambulant behandelte Patient:innen sollten ausreichend sozial integriert sein und auf eine stabile Wohnsituation, verbindliche soziale Bezüge sowie auf eine berufliche Integration zurückgreifen können. Als praktikabel erweist sich eine ambulante Therapie dann, wenn z. B. die berufliche Tätigkeit weiterhin ausgeübt werden oder die Kinderbetreuung gewährleistet sein muss. Voraussetzungen für eine Teilnahme an einer ambulanten Therapie sind die regelmäßige Teilnahme, eine aktive Mitarbeit sowie die Glücksspielabstinenz. Die ambulante Therapieform erstreckt sich über einen Zeitraum von 1 bis 2 Jahren.

Wenn die soziale Integration sowie die beruflichen und sozialen Bezüge nicht mehr ausreichend gegeben sind, ist eine stationäre Behandlung in einer Rehabilitationseinrichtung sinnvoll.

Wesentliche Vorteile einer stationären Rehabilitationsbehandlung sind:

Insbesondere der geschützte Rahmen verhilft den Patientinnen und Patienten, auf das Glücksspielen zu verzichten und innerlich Abstand zu gewinnen. Der belastende Alltag rückt für eine Zeit in den Hintergrund und die eigene Gesundheit steht im Mittelpunkt. Die Therapie kann helfen, sich der Hintergründe des Suchtverhaltens bewusster zu werden und Ideen oder Strategien zu entwickeln, um sich allmählich davon zu lösen.

Bei Aufnahme in ein stationäres Behandlungssetting wird üblicherweise ein gesonderter Behandlungsvertrag mit den Betroffenen unterschrieben. Darin werden Rahmenbedingungen zum Gewährleisten eines geschützten Raums festgehalten. Die Betroffenen verpflichten sich, während der Behandlung auf Glücksspiel und Gesellschaftsspiele ohne Geldeinsatz wie Würfel- oder Kartenspiele zu verzichten. Die mitgebrachten Geräte zur Mediennutzung wie Smartphone und Notebooks werden freiwillig abgegeben, damit die Betroffenen ihre Erfahrungen mit sozialen Kontakten und Interaktionsmöglichkeiten ungestört sammeln können und sich nicht in die virtuelle Welt zurückziehen. Eine Offenlegung der finanziellen Situation und ein unmittelbarer Beginn von notwendigen Schuldenregulierungen sowie Einrichten eines Selbstausschlusses durch Eintrag in das OASIS-System für eine bundesweite Sperre in allen Glücksspieleinrichtungen und bei lizenzierten Online-Anbietern ist weiterhin sinnvoll. Weitere freiwillige Einschränkungen können bei Bedarf vereinbart werden.

Eine stationäre Behandlung bei einer Pathologischen Glücksspielsucht dauert mindestens 5 Wochen und beinhaltet:

Die individuellen Therapieziele werden zu Beginn der Behandlung vereinbart und im Verlauf ggf. angepasst. Wesentliche Therapieziele können sein:

Die Rehabilitationsbehandlung erfolgt in mehreren Stufen. Am Beispiel der Paracelsus Berghofklinik lässt sich der Ablauf einer solchen Behandlung bei Glücksspielsucht in fünf Schritten darstellen:

Pathologisches Spielen oder Glücksspielsucht stellt eine ernsthafte psychische Erkrankung dar, die weitreichende negative Auswirkungen auf die Lebensführung der Betroffenen hat. Die Sucht, die ursprünglich als harmloses Freizeitvergnügen beginnen kann, entwickelt sich oft zu einem unkontrollierbaren Verhalten mit schwerwiegenden sozialen, beruflichen und finanziellen Konsequenzen. Die Behandlung erfordert eine individuell angepasste Therapie, die ambulant oder stationär erfolgen kann. Ziel ist es, Betroffene dabei zu unterstützen, ihre Spielsucht zu überwinden und ein ausgeglichenes Leben ohne Spielen zu führen. Wesentlich für die Heilung ist die professionelle Unterstützung durch Therapeut:innen, die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit seitens der Patient:innen sowie die Nutzung von Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen.

Pathologisches Spielverhalten, auch bekannt als Glücksspielsucht, beschreibt eine zwanghafte und unkontrollierbare Beteiligung am Glücksspiel, bei der das Spielen die Lebensführung der Person dominiert und zu erheblichen persönlichen, sozialen, beruflichen und finanziellen Problemen führt. Trotz negativer Konsequenzen wird das Spielen fortgesetzt, was die Betroffenen in eine Spirale aus Verlusten und weiterem Spielen zieht.

Typische Anzeichen für ein problematisches oder pathologisches Spielverhalten sind ein starker innerer Drang zu spielen, der Verlust der Kontrolle über Spieldauer und Einsätze sowie wiederholte, erfolglose Versuche, das Spielen zu beenden. Betroffene verheimlichen ihr Spielverhalten häufig, vernachlässigen Beziehungen, Beruf oder Ausbildung und geraten nicht selten in finanzielle Schwierigkeiten. Oft wird das Spielen als Flucht vor innerem Stress, Langeweile oder negativen Gefühlen genutzt.

Ja, Glücksspielsucht ist als Krankheit anerkannt und wird in den diagnostischen Leitfäden wie dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) und der International Classification of Diseases (ICD) als Störung der Impulskontrolle aufgeführt. Diese Anerkennung unterstreicht die Notwendigkeit einer professionellen Behandlung und gesellschaftlichen Aufmerksamkeit für das Problem.

Krankhaftes Glücksspiel ist durch anhaltendes, wiederkehrendes Glücksspielverhalten gekennzeichnet, das zu klinisch signifikanten Beeinträchtigungen oder Leiden führt. Typische Merkmale sind das fortgesetzte Glücksspiel trotz negativer Konsequenzen, der Verlust der Kontrolle über das Spielen, das Vortäuschen oder Verbergen der eigenen Spielgewohnheiten und das Empfinden von Unruhe oder Reizbarkeit beim Versuch, das Spielen zu reduzieren oder zu beenden.